「能」と「狂言」を合わせて「能楽」と呼びます。2001年、ユネスコの「傑作宣言」をうけ、2008年には世界無形文化遺産に登録されました。

能と狂言は、平安中期に成立した「猿楽」の流れをくんでいます。猿楽は、日本に昔から伝わる芸能と、朝鮮半島や中国大陸から伝わった芸能が結びつき、これがさらに、自然神信仰や仏教信仰とも結びついて生まれた芸能です。現在のような上演形式になったのは江戸時代以降のこと。明治になり西洋化が推し進められるなかで、「猿楽」から改称され、「能楽」と呼ばれるようになりました。能楽の公演では、能を2、3曲と狂言を1曲というセットで行われることが多いです。

謡〈うたい(コーラス)〉と舞で構成された劇。荘重・悲壮な内容が多いです。猿楽がだんだん物語のある劇=能を演じるようになるのと並行して、猿楽集団が社寺と深く結びつきます。観阿弥のようなスター役者も活躍するようになりました。そして能は観阿弥の子・世阿弥によって大成され、幕府や貴族階級に保護されることによって発展していきました。

能の種類

大きく2種類に分かれます

主人公は、歴史や伝説の人物で、すでにこの世にはいない者の思いを、死後の世界から呼び戻して語らせる演出手法です。世阿弥が生み出しました。

主人公は、現実世界の人物で、物語は時間の経過にしたがって進行します。劇的状況に置かれた人間の心情を描くことを主題とし、対話的な言葉のやりとりが中心になります。

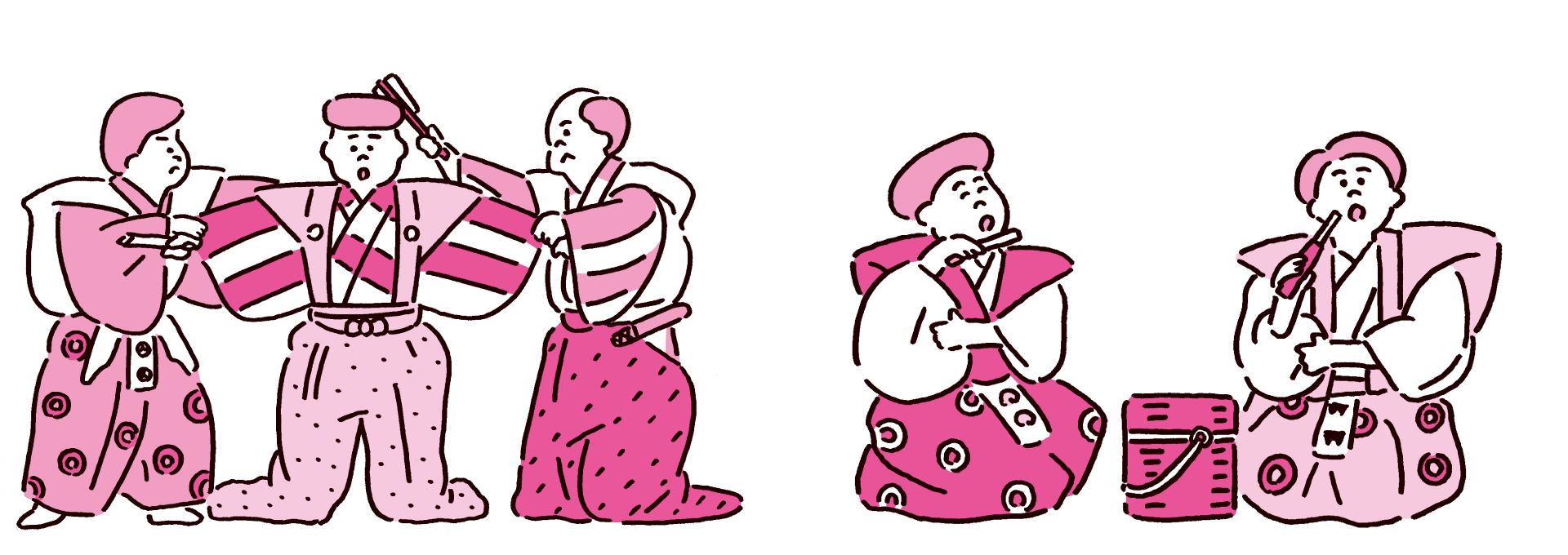

セリフとしぐさを中心とした対話劇。滑稽で喜劇的なものが中心となります。2、3人の出演者で場が成立する身軽さが能とは異なるポイントです。近代になってからは、狂言だけの公演も頻繁におこなわれるようになりました。

実はこんなところにも

能楽の影響が!

芝居

室町時代、能楽の元となる猿楽などの興行は、人が集まりやすい寺社境内でおこなわれていました。当時は客席などがなかったので、人々は芝生の上に座って見物していたそう。このときの「芝生に居る(座る)」から「芝居」という言葉が生まれました。

番組

能と狂言を一演目ずつおこなう催しを「番組」といったところがはじまりです。

日本映画界の巨匠・黒澤明監督は、能楽の影響を受けた作品を撮っています(『虎の尾を踏む男達』『蜘蛛巣城』『乱』など)。他にも、『シン・ゴジラ』(庵野秀明監督)のゴジラ役を、狂言師の野村萬斎さんが担当されました。

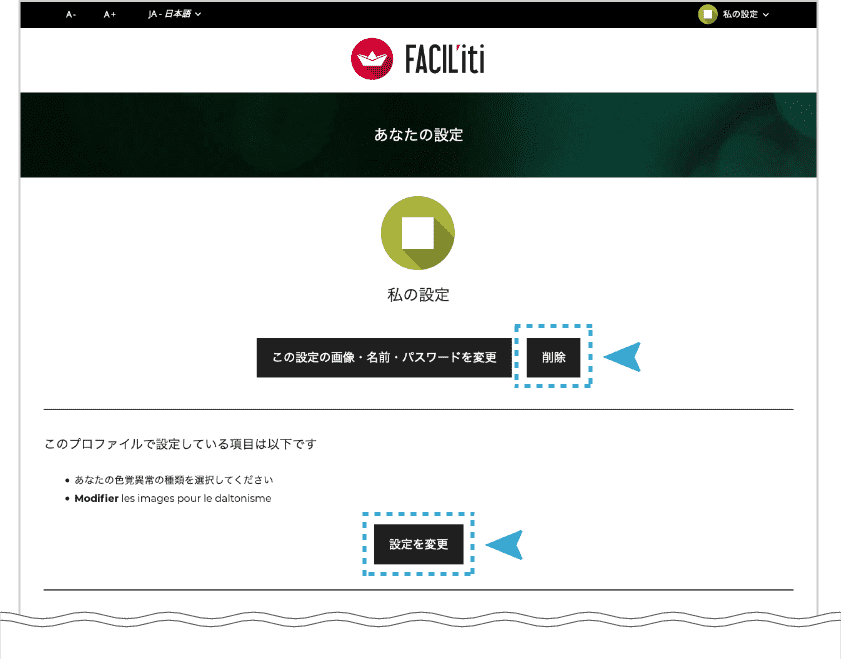

※詳しく知りたい方は

「+」マークをタップ

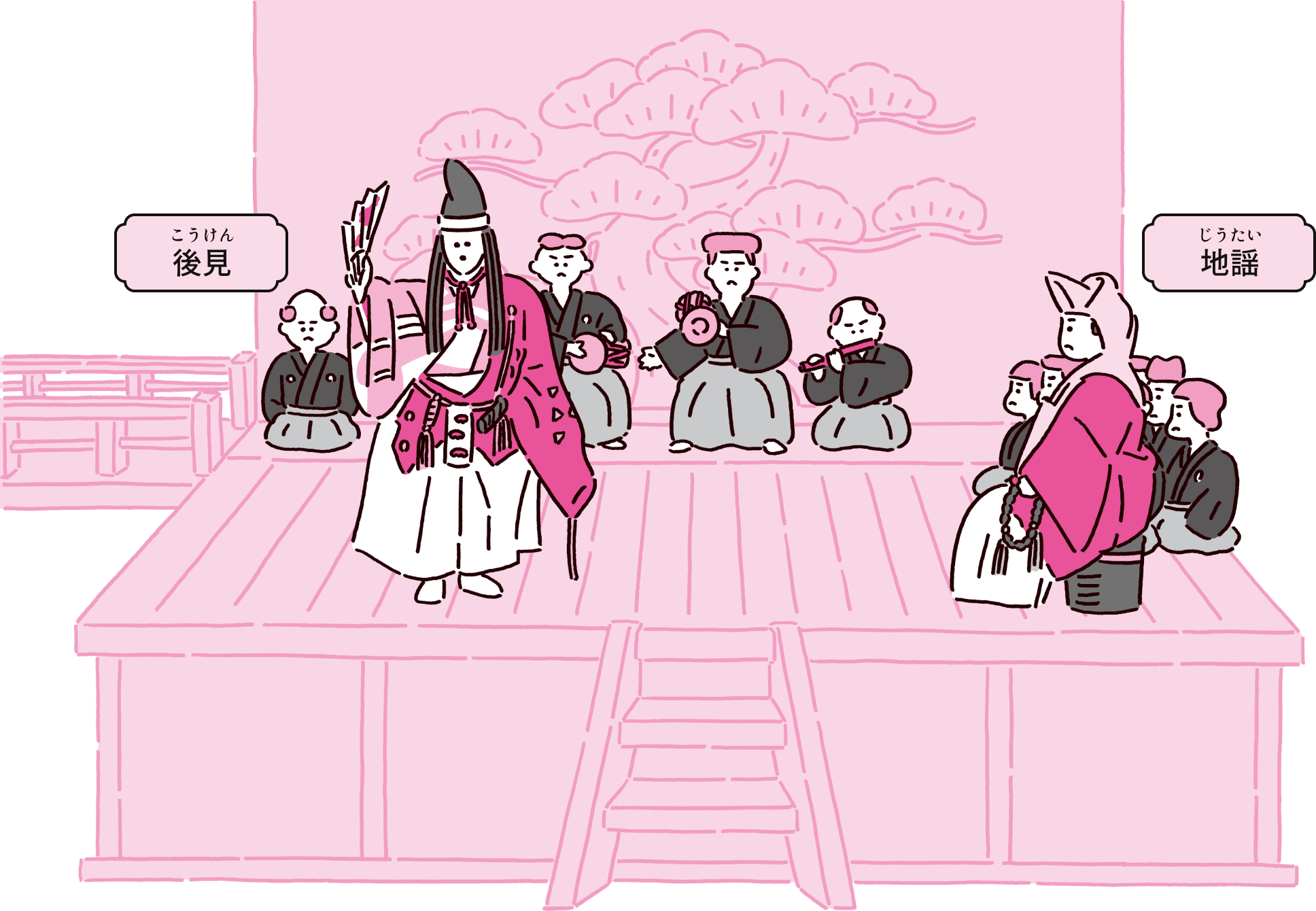

流派

シテ方には、観世流、宝生流、金春流、金剛流、喜多流の5つの流派があります。観世、宝生、金春、金剛は、室町時代初期の「大和猿楽四座」を源流としています。

ワキ方には、高安流、宝生流、福王流の3つの流派があります。

流派

室町時代の後期に大蔵流・和泉流・鷺(さぎ)流が成立。幕府直属に大蔵流・鷺流、尾張徳川藩と宮中に和泉流が勤め、明治の西洋化によって幕府お抱えの流派は大打撃をうけてしまい、鷺流は廃絶します。現在は和泉流、大蔵流の2つの流派があり、それぞれの「家」ごとに活動しています。

装束

シテ(主役)は、様々な色で彩られる美しい装束を着ています。なかには何百年と使用されているものもあるそう。

ワキは鮮やかな装束は身につけず、水衣といわれる、老人や僧侶などの日常着を身につけて登場することが多いです。

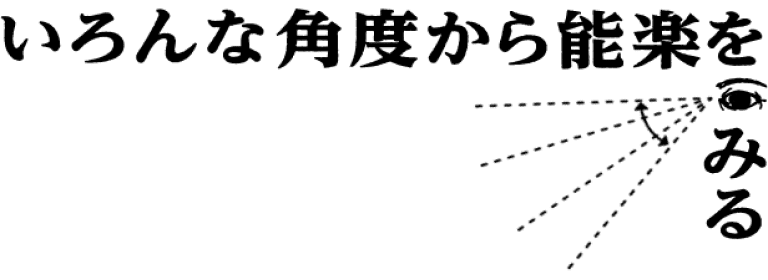

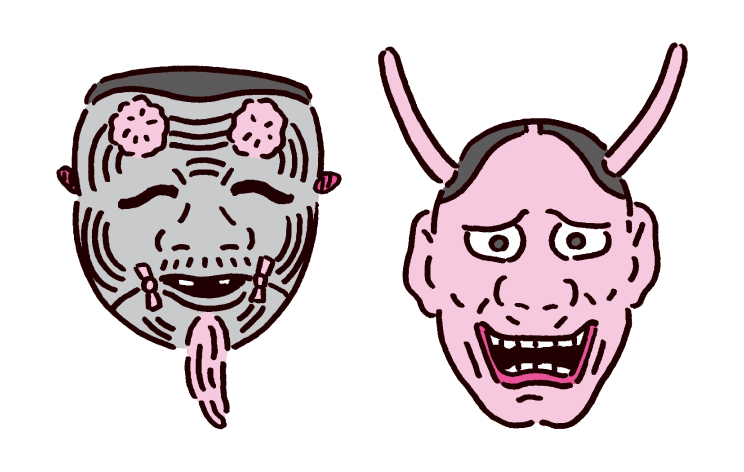

能面

能面の基本形は約60種、小面(こおもて)や若女など若い女性の面や、翁や中将、般若など様々なものがあります。古来、舞は神への捧げ物であり、その演者には神がのりうつるとされていました。能面は、能のなかで神になりきり、変身するための道具として使われてきたと考えられています。

この人も

能楽が好き!

能楽は室町時代~江戸時代にかけて、幕府に庇護される形で発展していった芸能です。織田信長は茶の湯とともに能楽をたしなみ、豊臣秀吉は能楽を観るだけでなく自分も習い演じ、徳川幕府は式楽(幕府の公式芸能)としました。

徳川幕府が倒れると、新政府は西洋化を推し進めますが、欧米諸国は伝統文化を大事にしていることを知った岩倉具視が、「外国からのお客をもてなす芸能として能楽がいい!」と働きかけたそうです。かの文豪・夏目漱石も謡を習っていたそうで、当時の教養の一つとして知られていたことがうかがえます。

漫画家・魚田南さんに、能楽を鑑賞いただきました。

「はじめての能楽」

漫画:魚田南

(全4ページ)

右にスワイプ(クリック)してください

※デジタルブックではページの拡大ができます。

動画で見る「はじめての能楽」

能楽の特徴などをわかりやすく動画で解説します。

体験記

-

初心者も楽しい!

心がととのう能楽の世界 -

「能楽」を

いつ見る!?

-

-

-

2026年3月8日(日)、4月12日(日)

※4日前の16:00までに要予約

※開催日の催行が決定している場合、当日の申込も可能です。(現地払い)

金剛流特別企画 幽玄な舞台芸術 能楽体験・公演鑑賞

-

-

-

-

-

-

-

-

イベント終了

-

イベント終了

もっと見る

「能楽」を

どこで見る!?

もっと見る

-

監修

有松遼一(能楽師ワキ方)

-

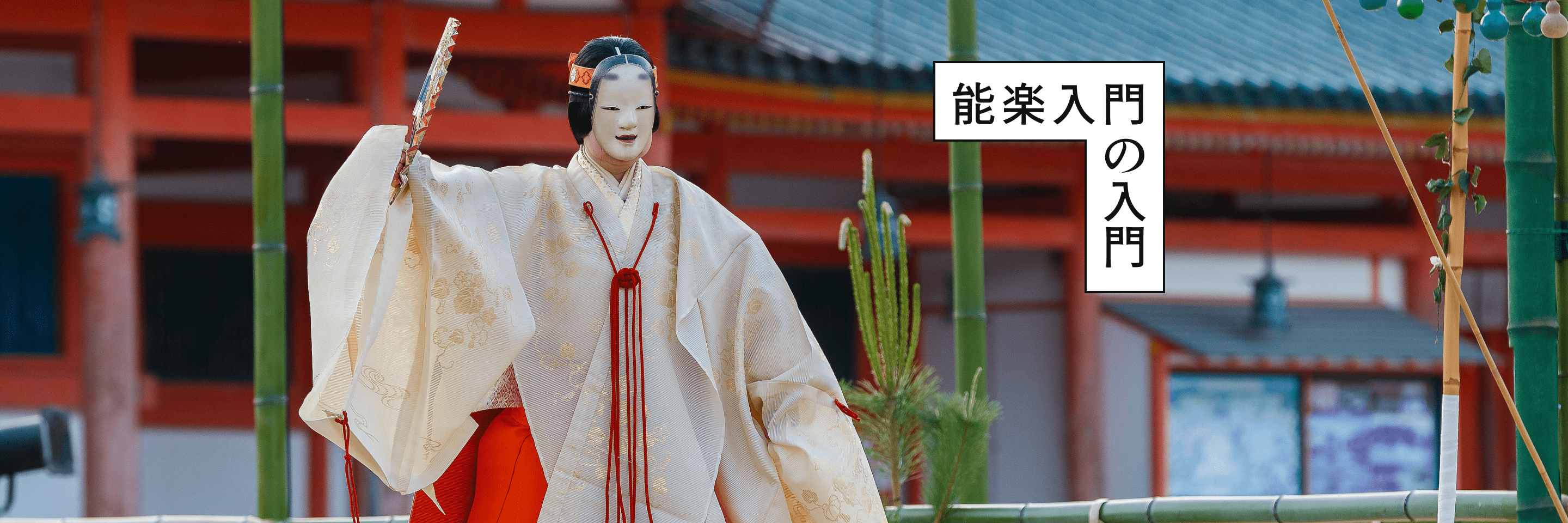

トップ写真

第73回京都薪能「半蔀」より

-

トップ撮影

渡辺真也

-

イラスト

間芝勇輔

-

漫画

魚田南

-

デザイン

いわながさとこ

2016年11月 京都市文化市民局 文化芸術都市推進室 文化芸術企画課発行 「能楽入門の入門」から一部抜粋して作成しました。