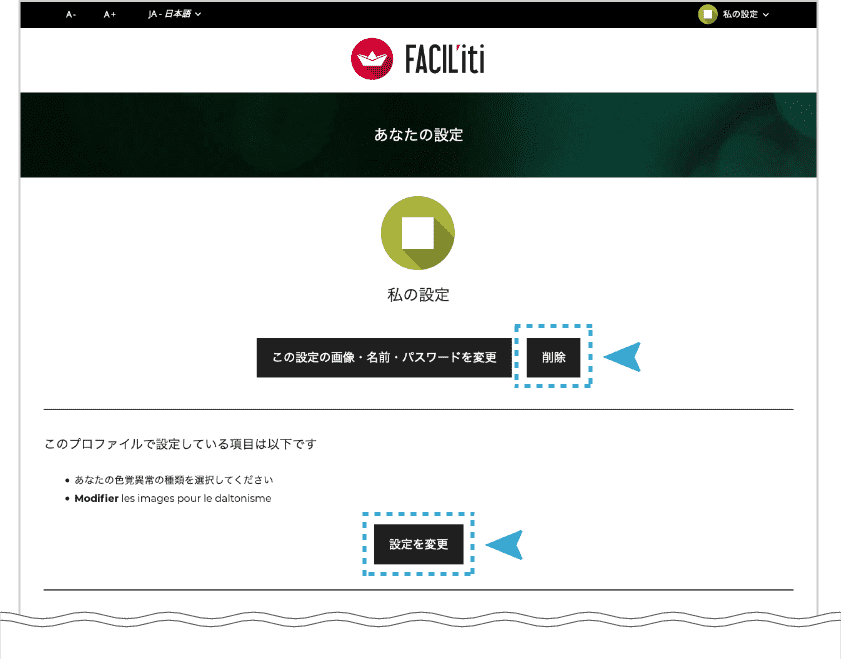

落語のルーツは、300年ほど前の江戸時代まで遡ります。「古典芸能」「伝統芸能」と呼ばれる芸能の1つですが、大衆芸能として市井の人々に親しまれてきました。1680年代頃、当時すでに大きな都市であった京都、大坂、江戸でそれぞれに「落語家の祖」と言われる人物が現れます。いずれも聴衆から料金を取っており、噺(はなし)をすることを職業としていました。

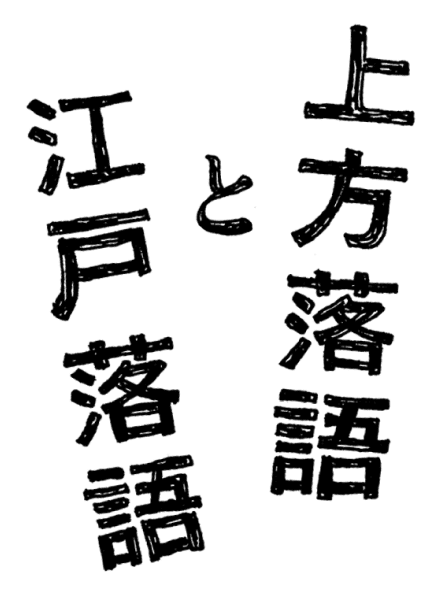

大きく2つに分かれています

落語は、江戸時代ほぼ同時期に京都・大坂・江戸の三都市で始祖が現れ、始まりました。それぞれで発展してゆき、今では大きく「上方落語」「江戸落語」と2つに分かれています。

上方落語

京阪の落語のことを総称して、「上方落語」と呼んでいます。

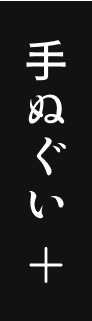

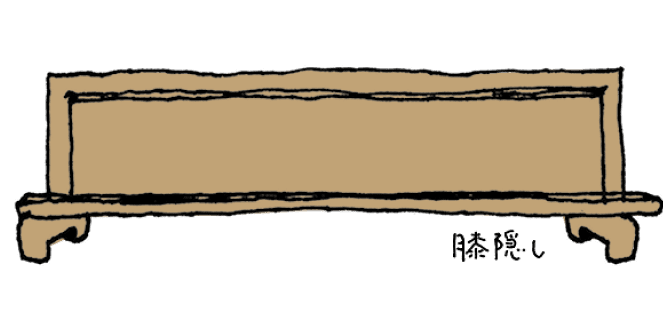

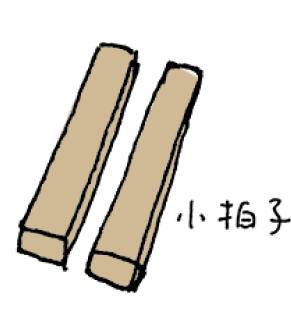

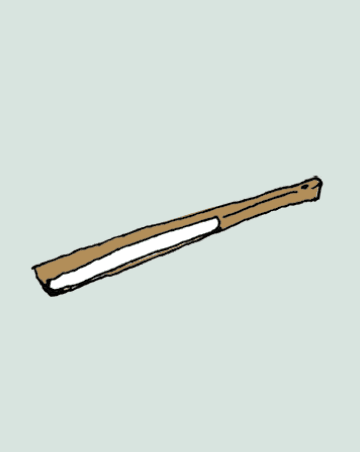

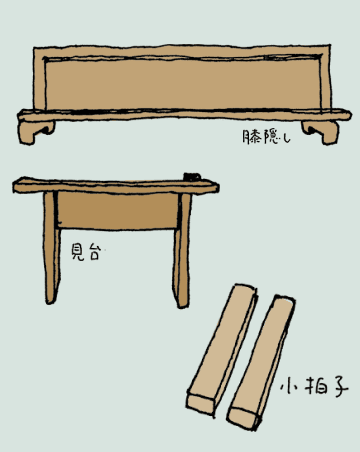

神社の境内などで滑稽噺をしたり、路傍で「辻噺(つじばなし)」をしたりして、銭を得たことが始まりです。神社の参拝者や、先を急ぐ人々の足を止めなければならなかったため、「小拍子」のような音の出る小道具を使っていました。今もその名残で、上方落語でしか使われていない小道具があります。

登場人物によって、大阪ことばや京ことばを使い分けて演じ、標準語はあまり使用しません。

江戸落語

江戸・東京の落語のことを「江戸落語」と呼んでいます。

さまざまな屋敷に招かれて、お座敷芸として噺を披露していたことが始まりです。障子や襖で区切られた空間で、はじめから話を聴きに来たという人が対象のため、鳴り物は使用せずにじっくり聴かせる噺が主流。

「時うどん」?「時そば」?

上方と江戸では演じられる噺も異なり、大坂でできた話が江戸に移っていったものが多いです。例えば、上方落語での「時うどん」は、明治時代に三代目柳家小さんが東京に移し、「時そば」という噺になったと言われています。東京ではあまりうどんは食べられなかったため、うどんをそばに変えたのだそう。

京都が出てくる噺も!

京都一の目利きと名高い茶道具屋・金兵衛(通称・茶金)が、清水寺音羽の滝の茶店で茶を飲んでいたところ、茶碗のひとつをこねくり回し、しきりに「はてな?」と首をかしげていました。それを見ていた油屋は、「あの茶金が注目するからには値打ちものにちがいない」と、しぶる茶店の主人からすったもんだの末奪うように手に入れるのですが……。

京都の町では、用事をすませて帰ろうとする客人に「ちょっとお茶漬けでも」とよくお愛想を言っていたそう。それを知ったある大阪の男が、いっぺんあの茶漬けを食うてやろうと京都の知人宅にやってきます。応対に出た女房に、あの手この手で食事を出すように要求しますが……。

大阪人から見た京都人が垣間見えます。

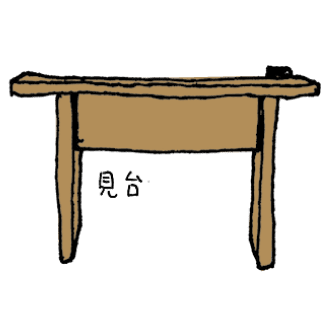

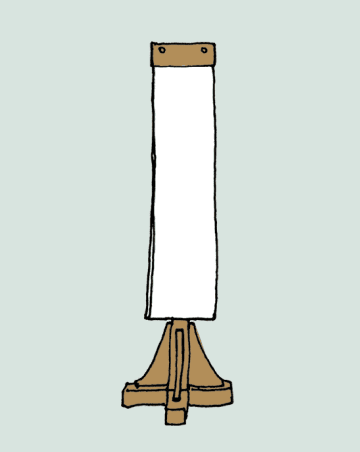

演者はただ一人。高座〈寄席(よせ)の舞台〉の真ん中で正座をして噺を語るという、とてもシンプルな話芸です。歌舞伎などのほかの伝統芸能と異なり、身振り手振りのみで話を進め、一人で何役も演じます。落語は「落とし噺」ともいい、噺の最後に「オチ」を付けるのが特徴です。

噺に入るまでのウォーミングアップ。日常の出来事などの話題をマクラで振りながら、その日の観客の話題の好みを探ります。

落語の場合、「話」ではなく「噺」といいます。10分程度のものから、1時間を超えるものまでその長さはさまざま。現在口演される演目は300以上あるのだそう。

落語の一番最後を締めくくる重要な部分のことで、落語の大きな特徴です。シャレで終わるものや、噺の中に伏線が張られているものなどさまざま。

上方落語のはじまりは、言わば「大道芸」。道行く人の足を止めるためにさまざまな工夫がなされており、そのなかで上方落語だけで使われる小道具も生まれました。

※詳しく知りたい方は

「+」マークをタップ

上方・江戸と共通

上方落語だけ!

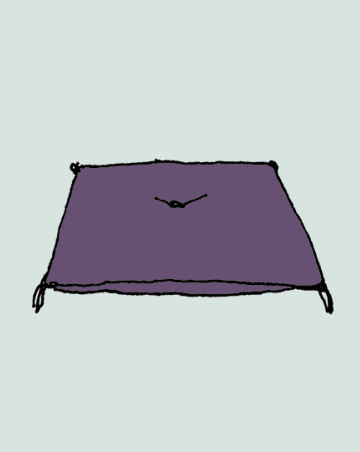

客席では一席終わると、落語家が入れ替わる合間に、座っていた座布団をひっくり返し、着物の羽織などを片付け、「めくり」をめくるという流れがあります。上方落語でこの一連の流れを担っているのが、お茶子と呼ばれる女性。江戸落語では前座の噺家が受け持っています。

落語家が高座に上がるときに流す出囃子や、落語の途中に演奏して効果を出す「ハメモノ」と呼ばれる鳴り物などを総じて寄席囃子と呼びます。三味線、笛、太鼓、当り鉦などの楽器が使用されます。

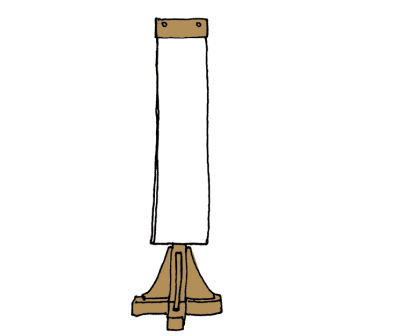

漫画家/イラストレーター・辻井タカヒロさんに、落語を鑑賞いただきました。

「そうだ!寄席に行ってみよう」

漫画:辻井タカヒロ

(全4ページ)

右にスワイプ(クリック)してください

※デジタルブックではページの拡大ができます。

「落語」を

いつ見る!?

-

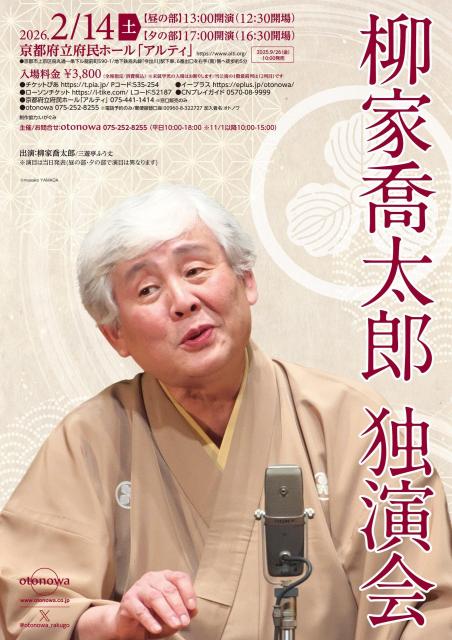

イベント終了

-

監修

高島幸次(龍谷大学エクステンションセンター顧問)

-

トップイラスト

木下晋也

-

本文イラスト・デザイン

いわながさとこ

-

漫画

辻井タカヒロ

2018年12月 京都市文化市民局 文化芸術都市推進室 文化芸術企画課発行 「落語入門の入門」から一部抜粋して作成しました。