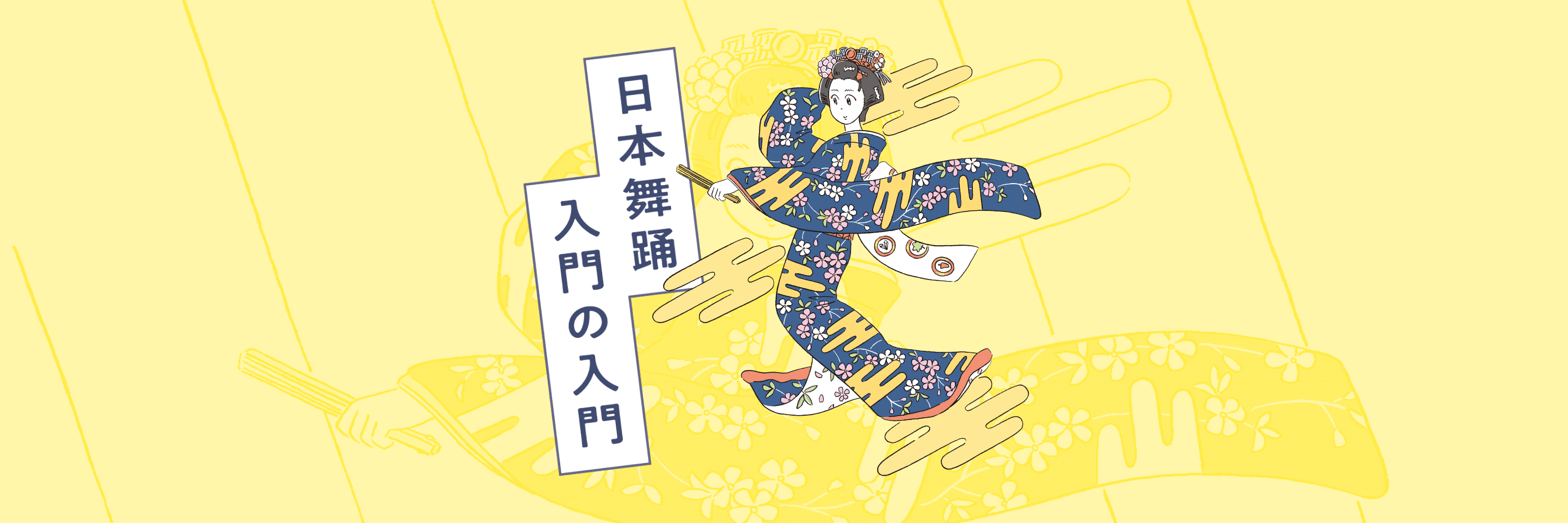

日本舞踊とは、日本の伝統的な踊りの総称です。また、和楽器や唄などの音楽に合わせて「振り」とよばれるしぐさを組み合わせて演じられる舞台芸術です。

基本的には、独白やかけあいといったセリフなど、演劇的な要素はありません。演目の舞踊が主役で、舞踊だけで感情や意図を表現し、観客へ伝えます。

大流行!

江戸時代に庶民から武士まで幅広く人気があった「歌舞伎」をきっかけに、習い事として広まるようになりました。美しい所作が身につくなどの理由から、子どもや女性をはじめお稽古事として親しまれてきました。

鍛えられる!

日本舞踊では、重心は腰の辺りにおき、姿勢を正しくお尻を出さないように、お腹をひっこめます。これをキープしたまま動きます。足腰を使うため、自然と体幹が鍛えられます。

ばりばりの現役!?

日本舞踊は踊り手の息が長く、70代、80代でも現役の方はたくさんいます。足腰を使い、歩行などに必要な筋肉が自然と鍛えられるため、なかには90代になっても舞踊をする方も……!

「日本舞踊」という言葉は、明治に入ってからつくられた新しい言葉です。「ダンス(dance)」という英語が日本に入ってきた際、坪内逍遥と福地桜痴が考案した翻訳造語で、「舞(まひ)」と「踊り(をどり)」という、元は2つに分かれて発展した芸能を総称したものです。

- 上方(関西)を中心に発展

- 能とゆかりが深い

- 集団ではなく一人から始まった芸能で、もとは特別な能力や資格を持った人が行う神事。その後、お座敷で主に発展。

- 大きな劇場よりも、少人数を前に演じられる

- ほこりをたてないように舞うため動きが制約されており、心情を滲(にじ)み出すように表現

- 江戸(東京)を中心に発展

- 歌舞伎の「踊り」の部分だけが抜き出されたもの

- 集団でもおこなうことが可能。「踊」は、もとは躍り上がるような跳躍の動作のこと

- 大きな劇場で演じられることを前提としており、動作が大きい

- 動きの自由度が高く、はっきりとした振りがある

日本舞踊とは、ふたつの要素が融和し、洗練された身体表現です

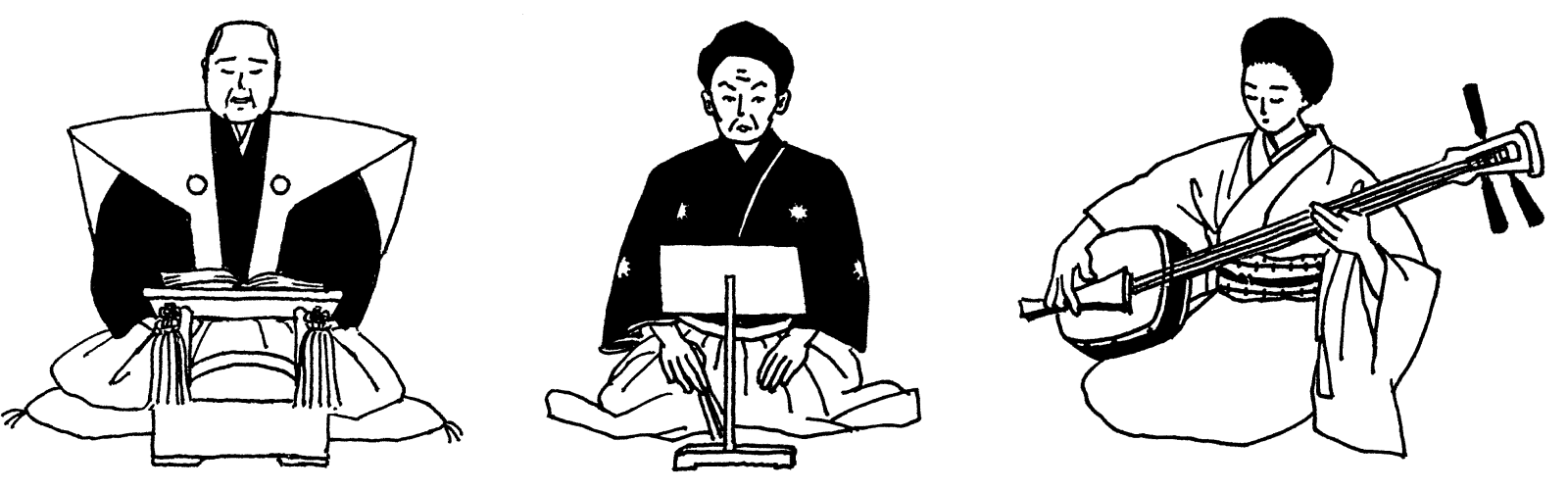

日本舞踊と音楽

日本舞踊では、三味線を伴奏に用いるさまざまな邦楽(江戸時代に育まれた音楽)がつかわれます。音楽によって舞踊が変わるので、切っても切れない関係です。日本舞踊をたしなむことで、邦楽などのほかの伝統芸能も知ることができます。

上方を中心として発展しました。三味線の入る邦楽のなかでもっとも古いジャンルです。詞の内容は具体性より情に焦点を当てたものが多いです。

江戸歌舞伎の舞踊曲として発達した邦楽。歌舞伎の演劇的多様性のため、軽快なものからしっとりしたものまで、曲目や曲風は多様です。

詞の内容・描写が、「地歌」「長唄」などよりも具体的です。人形芝居や歌舞伎と提携して発達しました。浄瑠璃方(太夫)と三味線方の分業を基本とします。

京都出身の常磐津文字太夫が、江戸で創始しました。芯のある語り口と洒脱(しゃだつ)さが好評で、江戸歌舞伎の伴奏音楽として発達しました。

大阪の竹本義太夫が創始しました。人間関係の絡み合いや細やかな人情を写実に表現します。重厚な語り口が特徴です。

清元延寿太夫が、江戸で創始しました。長唄の影響を受けています。三味線に鼓や笛といったお囃子が組まれることが多く、上方では江戸唄と呼ばれていました。

京都ゆかりの演目

都十二月

京都の年中行事を綴りながら、拍子や囃子言葉を入れて正月から大晦日までを軽口まじりに語ります。変化に富んだ楽しい曲です。

鳥辺山心中

京都の東山にある鳥辺野が舞台。江戸から京に上がった菊地半九郎は、祇園でまだ初心な遊女お染と馴染みを重ねますが、ふとした言い争いから親友の弟を殺してしまいます。半九郎はお染と共に死を決意し、二人で死出の道行に出るのでした。

大原女

京都の北、八瀬大原から京の町に薪などを頭にのせて売りに来る女性のことを「大原女」と呼びます。おかめの面、黒頭巾をつけ、綾竹という小道具をつかって踊ります。

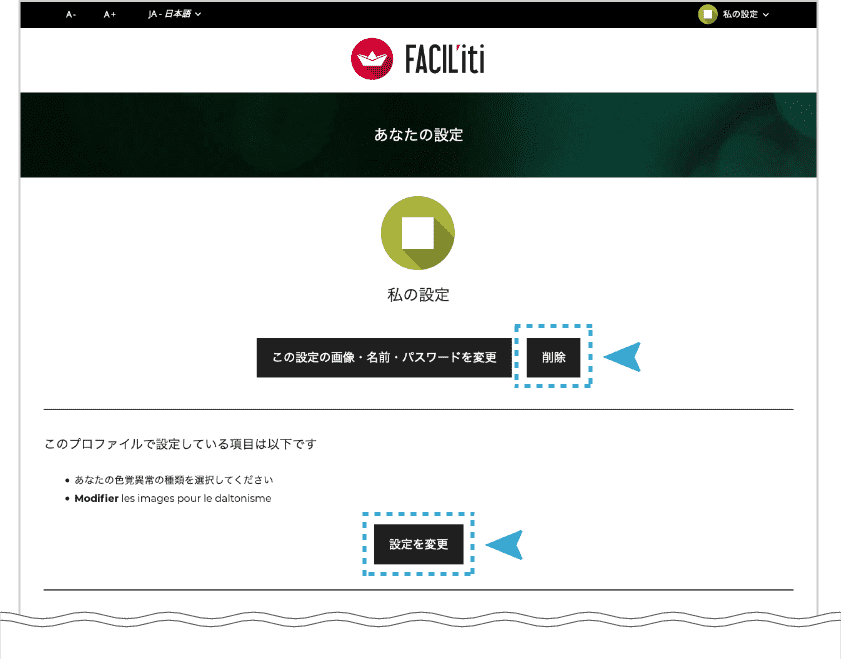

イラストレーター・てらいまきさんに、日本舞踊を体験いただきました。

「日本舞踊の体験レッスンに

行ってみた~!」

漫画:てらいまき

(全4ページ)

右にスワイプ(クリック)してください

※デジタルブックではページの拡大ができます。

-

トップイラスト

高橋由季

-

本文イラスト

長谷川実央(ミシマ社)

-

漫画

てらいまき

-

デザイン

いわながさとこ

2019年12月 京都市文化市民局 文化芸術都市推進室 文化芸術企画課発行「日本舞踊入門の入門」から一部抜粋して作成しました。