ふぁん・ファン・FUN ~扇子いいね

2023年7月14日(金)~10月9日(月・祝)

前期:7月14日(金)~8月28日(月)

後期:8月30日(水)~10月9日(月・祝)

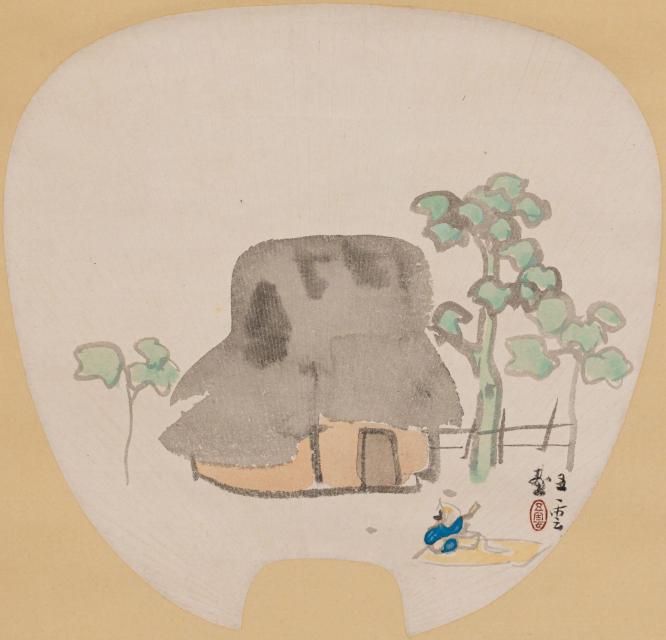

蒸し暑い京都の夏。そんな扇の季節に合わせて、様々な扇面や扇にまつわる絵画を展示いたします。

日本では飛鳥時代(592〜710)に、中国より伝来した「団扇(うちわ)」。涼をとるほか、虫や悪気を払う道具として使われてきました。一方、平安時代(794〜1185)に団扇を畳んで持ち運べるように改良してつくられたのが「扇子(せんす)」。後に神事の道具や貴族階級の装身具となり、茶道や舞に用いる小道具としても重宝されてきました。それらの扇には美しい絵が描かれ、人々の目を楽しませました。高貴な身分の者が備えた品格や女性らしさなどを表現するモチーフとして、しばしば絵画の中にも登場します。道具としての需要は昔より減ったものの、扇は今でも日常で接する身近なアートであり、時に広告メディアとしての役割を担うこともあります。また将棋や囲碁においては、棋士が揮毫する色紙としての役割を果たしていることをご存じの方も多いことでしょう。

本展覧会では、京扇子の老舗「白竹堂」ご協力のもと、近世から現代にかけてつくられた様々な扇や、扇・団扇が描かれた日本画を展示します。末広がりな形からおめでたいとされる扇面の世界をご堪能ください。

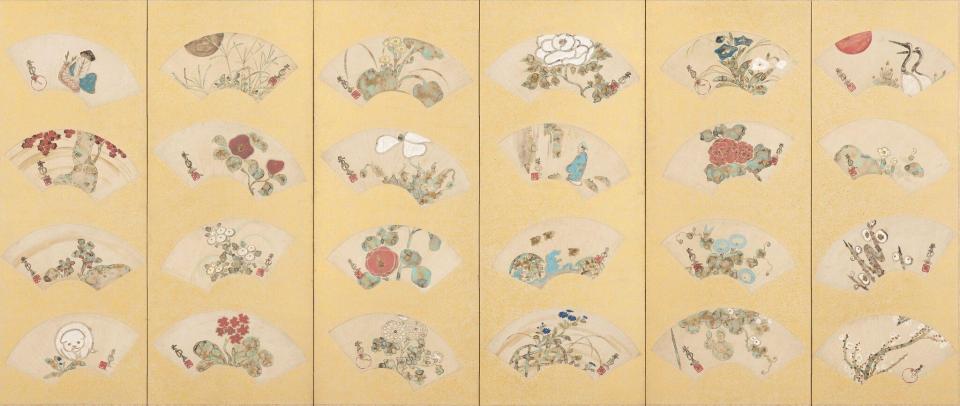

第1章では、まず日本画の中に扇子が描かれた作品が並びます。次に、近代の有名画家が手がけた扇面や企業広告として使われた扇面などを展示。さらに、伝統工芸品である京扇子がどのような工程で出来上がるのかをご紹介いたします。

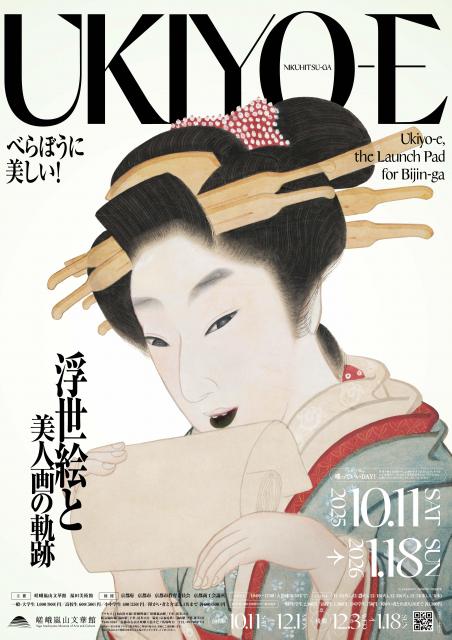

第2章は、近代を代表する画家によって描かれた、扇子を携えた美人画の数々から始まります。続いて、夏の風物詩である団扇に描かれた、明治から昭和に活躍した京都画壇12名による初公開の《京都画名家団扇十二幅対》を展示いたします。

第3章では、著名な書家や画家が揮毫する、いわばサイン色紙のような役割を担った扇を陳列いたします。近世の有名画家によって旅の道中で描かれた扇子から、現代のイラストレーター・天野喜孝やミュージシャン、将棋界を代表する選手など、各界の著名人による様々な扇面をお楽しみください。

基本情報

| 開催日程 | 2023年7月14日(金)~10月9日(月・祝) 前期:7月14日(金)~8月28日(月) 後期:8月30日(水)~10月9日(月・祝) |

|---|---|

| 主催者 | 嵯峨嵐山文華館 京都新聞 |

| 時間 | 10:00~17:00 (最終入場時間16:30) |

| 場所 | 嵯峨嵐山文華館 |

| アクセス | JR嵯峨野線「嵯峨嵐山駅」下車、徒歩14 阪急嵐山線「嵐山駅」下車、徒歩13分 京福電鉄嵐山本線「嵐山駅」下車、徒歩5分 |

| ホームページ |

https://samac.jp/exhibition/detail.php?id=28 |

| チラシ | - |

休館日 :年末年始、展示替期間

料金

一般・大学生:1,000(900)円、高校生:600(500)円、小中学生:400(350)円

*2023年4月19日より入館料が変更となりました。

*( )内は20名以上の団体料金

*障がい者と介添人1名まで各600(500)円

*幼児無料

*常設展もご覧頂けます。

*以下の団体の会員証・会員アプリまたはカードをお持ちの方には割引等の特典がございます。

受付にてご提示ください。

《JAF・朝日友の会・京都新聞トマト倶楽部・京都検定・大阪府教職員互助組合・僑胞カード・「そうだ京都、行こう」エクスプレスカード》

お問い合わせ

嵯峨嵐山文華館

| TEL | 075ー882‐1111 |

|---|

この情報を共有する

-

Xでシェア

-

Facebookでシェア

-

LINEで送る

URLをコピー