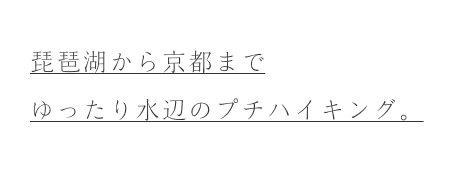

何度目かの京都旅を計画中の方におすすめしたいのは、疏水沿いを散策しながら、山科の歴史をたどるコース。京都市東部の山科は、滋賀県大津市からひかれた琵琶湖疏水が、京都側に出る場所に位置しています。のどかな疏水沿いの風景は、四季を問わず美しく、訪れる人の心を癒します。時間を気にせず、自然豊かな山中にある寺院や古墳をのんびりと巡る京都旅を楽しみましょう。

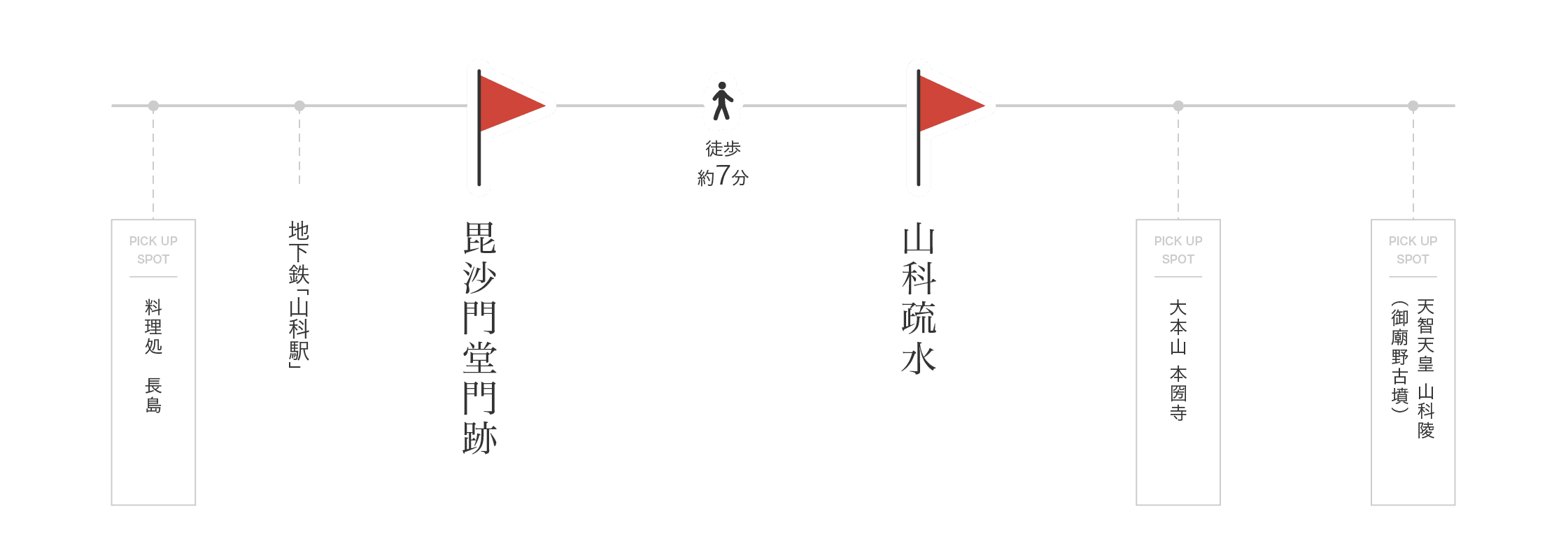

※右に横スクロールすると全体が確認できます。

PICK UP SPOTは、メインスポットの前後での立ち寄り先候補としてご紹介するスポットです。ぜひいろいろと組み合わせ、あなただけのオリジナルコースを作ってみてください。

PICK UP SPOT

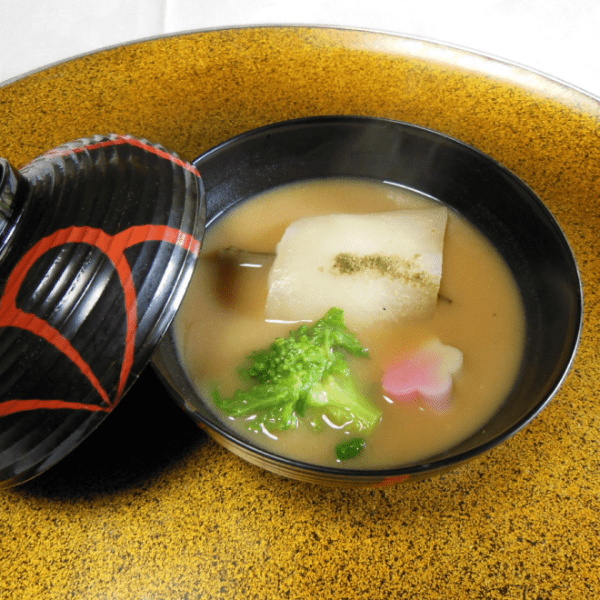

大正ロマン漂う空間で季節の会席を

-

食・グルメ・ショッピング

料理処 長島

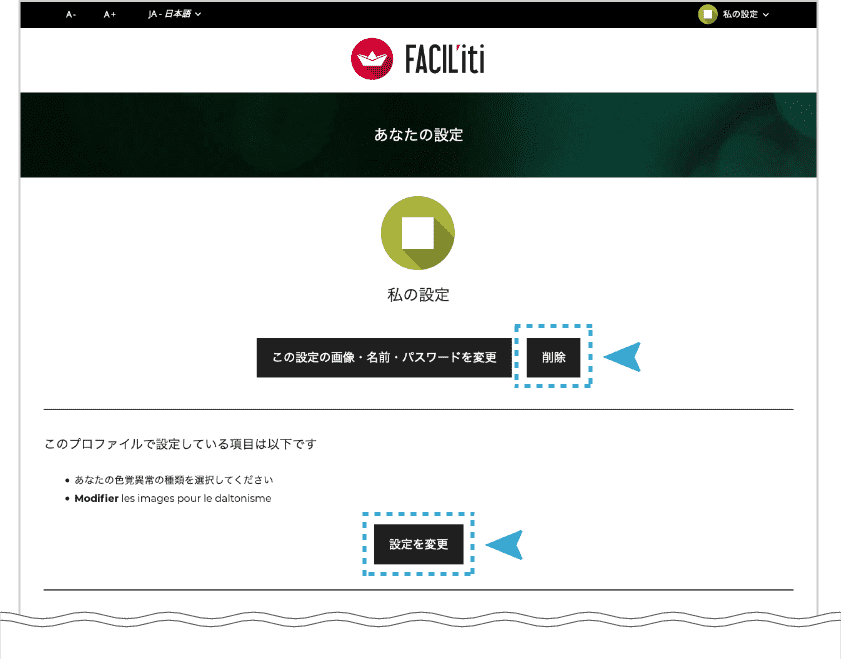

山科駅から歩いてすぐ、毘沙門堂門跡にもほど近い同店。駅前の喧騒とは打って変わって、自然を感じる静かな空間の中に位置しています。店の外観・内観ともに大正時代の趣を色濃く残し、店内は和と洋が融合した、大正ロマン溢れる雰囲気。料理は四季折々の食材を取り入れた、目にも美しい会席です。庭が美しい和室や、モダンな空間の洋室など、お部屋のしつらえとともに味わう料理は贅沢そのもの。歳を重ねてこそ堪能できる旅の楽しみかもしれません。疏水沿いの散策に出かける前にぜひ。

山麓に佇む古社を参拝 「毘沙門堂門跡」

長い石段をのぼって仁王門へ。

住宅街を抜けて、木々が生い茂る森に出ると、そこが毘沙門堂です。山腹を這うような長い階段の先に立つ仁王門は、寛文5年(1665)に建立されたもの。入り口の両脇では阿吽の二天像がこの地を護っています。この仁王門の隣にあるのが、皇族だけが通ることを許される勅使門です。秋になると、勅使門へと続く階段が紅葉の落ち葉で埋め尽くされ、頭上の木々の紅葉とあいまって、紅色のトンネルができることでも知られています。

※この写真の御朱印は2018年11月授与物。

仁王門をくぐり、視界が開けると、そこには山の緑に映える朱色の唐門と本殿が。この雰囲気は徳川家康を祀った日光東照宮に似ているとも。その理由は、毘沙門堂の歴史を紐解くとわかります。毘沙門堂の創建は大宝3年(703)。当時は出雲路(京都御所の北方)にあり、「護法山出雲寺」と呼ばれていました。それが度重なる戦乱を逃れながら、山科の地に落ち着いたのが江戸時代。徳川家康や家光に仕えた天海大僧正の弟子、公海大僧正によって再建されました。日光東照宮と同時期に造営されたため、同じ金具が使われたとも伝わります。寺院を立て直した徳川家の存在が、今もこうして語り継がれているのです。

本殿でお参りをしたら、廊下を通って奥へ。この廊下からは、境内にある樹齢百数十年という枝垂れ桜が目に入ります。横へとぐっと伸びた枝張りは30メートルにも及ぶとか。愛らしいピンク色の桜が咲き誇る春が待ち遠しくなります。 また、建物の背後、山側には、「心字」の裏文字をかたどった池に石が配された回遊式庭園「晩翠園」も。青々とした緑の時季はもちろん、秋には、紅葉に彩られる水辺の景色が見る人の心を奪う庭園です。

狩野永叔主信によって描かれた天井龍。※室内の撮影は許可が必要。

毘沙門堂は、代々皇族が入寺した門跡寺院。宸殿は、御所から移築された建物で、狩野益信の「九老之間襖絵」をはじめ、さまざまな襖絵が描かれています。これらの多くには、見る角度によって絵が変わるというような仕掛けがあり、動く襖絵とも称されています。

※室内の撮影は許可が必要。

さらに、京都の人々のユニークさを表しているのが「梅の間」。襖には木と鳥の絵が描かれていますが、本来であれば、梅にはうぐいすが、竹にはすずめが描かれるところ、梅にはヤマドリ、竹にはシマヒヨドリが組み合わせてあります。鳥が合わない、つまり「とりあわない」という意味で、この部屋に通された人は、その日は面会することができなかったそう。このことから「いけずの間」とも「合わずの間」とも呼ばれています。待ちぼうけになってしまった人には気の毒ですが、そんなエピソードにも、この寺院が歩んだ歴史や文化が感じられます。

山科エリアの琵琶湖疏水 「山科疏水」

明治23年(1890)、琵琶湖の水を京都へ引く琵琶湖疏水が完成しました。滋賀県大津市からトンネルや水路を開削するという一大プロジェクト。明治維新後に活気を失った京都の産業を振興し、賑わいを取り戻そうと、第3代京都府知事の北垣国道によって計画されたものでした。琵琶湖の水は疏水を通って、山科エリアに至ります。山科エリアの疏水は「山科疏水」と呼ばれ、遊歩道が整備された散策コースになっています。山科の歴史を感じながら、気持ちのいい水辺の散歩に出かけましょう。

第二トンネル西側にある「随山到水源」の扁額。

疏水にはいくつものトンネルがありますが、注目してほしいのは、トンネルの出入り口。明治の政治家などの言葉が記された「扁額」が掲げられています。山科にある第二トンネルを例にとると、東側には初代内務大臣・井上馨が揮毫した「仁以山悦智為水歓」(仁者は動かない山によろこび、智者は流れゆく水によろこぶの意味)。そして西側には、「随山到水源」(山に沿って行くと水源にたどりつくの意味)。こちらは西郷隆盛の弟で、海軍大臣などを務めた西郷従道による揮毫です。明治時代の人々にとって琵琶湖疏水がいかに大きな期待を寄せたものであったか、感じ取れますね。

疏水沿いにある本圀寺へと続く橋。欄干の赤と木々の緑、水の青のコントラストが美しい。

名所はそのほかにも。地図を見ると、毘沙門堂へ続く参道にかかる安朱橋の少し西に、疏水と安祥寺川が交わっている地点があるのが分かります。行ってみると、疏水はレンガの水道橋を流れていて、川の流れと立体交差した珍しい造りになっています。さらに西へ進んだ先にある第11号橋は、日本最初の鉄筋コンクリートの橋。明治36(1903)年に作られたもので、そばにある石碑には「本邦最初鐵筋混凝圡橋」の文字が。鐵筋混凝圡=鉄筋コンクリートと読み、今はひっそりと佇んでいるこの橋に、京都の近代化の足跡を見ることができます。

さて、住宅街のなかを流れる山科疏水。周囲の環境と調和した、のどかな雰囲気も魅力です。春には、四ノ宮~日ノ岡間、約4.2キロメートルの疏水沿いの道が、桜のトンネルのようになるそう。秋には、赤く色づいた山々を眺めながら歩くのも素敵です。琵琶湖疏水を作り上げた明治の人々の心意気を感じながら、のんびりと散策を楽しんでください。

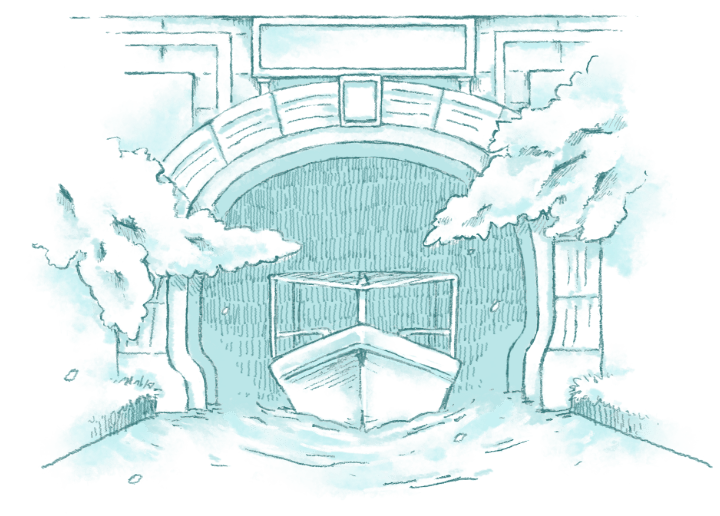

復活! 琵琶湖疏水通船

琵琶湖疏水が明治23年(1890)に完成すると、舟を使って人や物資を運搬する通船事業が開始され、疏水沿いは大いににぎわいました。多いときには年間30万人もの人が利用し(1895年)、また、大正14年(1925)には年間22万トンもの資材が運ばれたのだそう。ところが、鉄道や車が発達すると、琵琶湖疏水を使った運搬は徐々に減少。とうとう昭和26年(1951)に、通船事業は廃止されてしまいました。

そんな琵琶湖疏水通船が、観光資源として注目され、復活したのはつい最近のこと。平成27年(2015)から琵琶湖疏水通船復活の試行事業が行われ、その後、平成30年(2018)春から、67年ぶりに本格的な運航をスタートしました。コースは、大津と、蹴上の乗下船場間(一部山科発着便あり)。水上から見る疏水や周囲の自然には、まだ見たことのない景色が広がっています。

※要予約。

※申し込みなど、詳細は下記まで。

http://www.biwako-sosui.jp/

PICK UP SPOT

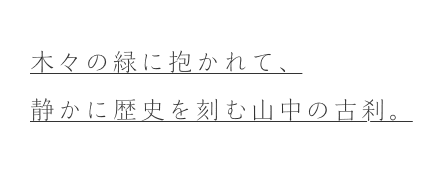

山科の自然に抱かれた山寺

木々に覆われた巨大古墳

-

名所・旧跡

天智天皇 山科陵(御廟野古墳)

中臣鎌足と大化改新を成し遂げた人物として有名な天智天皇(中大兄皇子)の古墳。古墳時代終末期のもので、正八角形の形をしています。一説によれば、天智天皇は山科の森へ狩猟に出かけてから消息不明になり、沓が発見された場所に墓が築かれたのだとか。山々の緑に覆われた一帯は静かで神聖な雰囲気。参拝所までは、一本道が整備されています。入り口の左手にある日時計は、天智天皇が日本で最初の水時計を作ったと伝わることから設置されました。