文化に精通する大人旅におすすめしたいのは、千年の都・京都が受け継いできた美意識を探る旅。古人の作品を目にしたり、現代にも生き続ける伝統美を感じたり。建築物や芸術作品、そして生活用具など、街を歩けば、さまざまなシーンで京都の美に出合うことでしょう。多彩で豊かなそのセンス。古都に点在する美を巡る旅へ、出かけてみませんか。

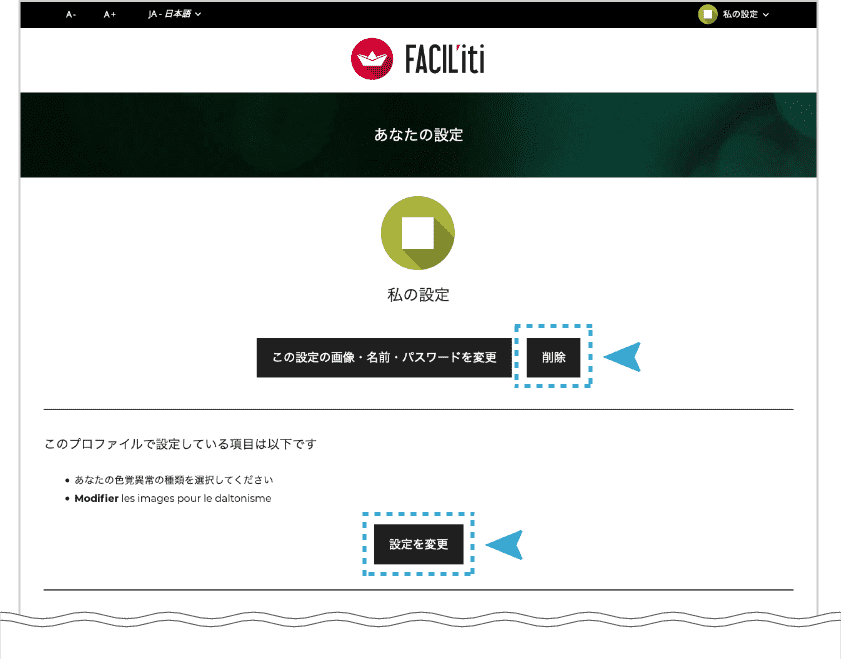

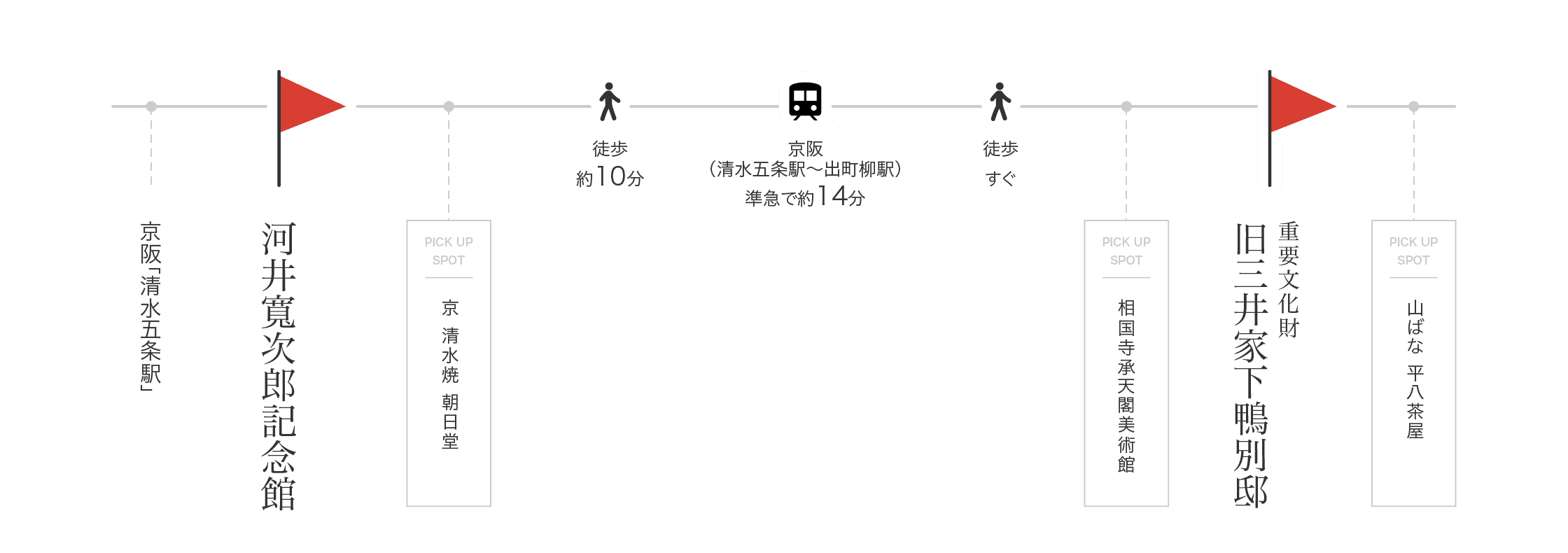

※右に横スクロールすると全体が確認できます。

PICK UP SPOTは、メインスポットの前後での立ち寄り先候補としてご紹介するスポットです。ぜひいろいろと組み合わせ、あなただけのオリジナルコースを作ってみてください。

芸術家の原点に触れる 「河井寬次郎記念館」

大正から昭和にかけて活躍した河井寛次郎は、陶芸家、詩人、造形作家、インテリアデザイナーなど、さまざまな顔を持つ芸術家でした。その最も大きな作品といえるのが、昭和12年(1937)に自らが設計して建てた工房と自宅。現在は記念館として公開されています。河井寛次郎は昭和41年(1966)、76歳で亡くなるまでここで過ごしました。記念館は少し内部を改装したのみで、その大部分が河井寛次郎が家族と暮らしていた当時のままに残されています。

近隣の方と共同で使用していた登り窯。

河井寛次郎は2室目で作品を焼いていたそう。

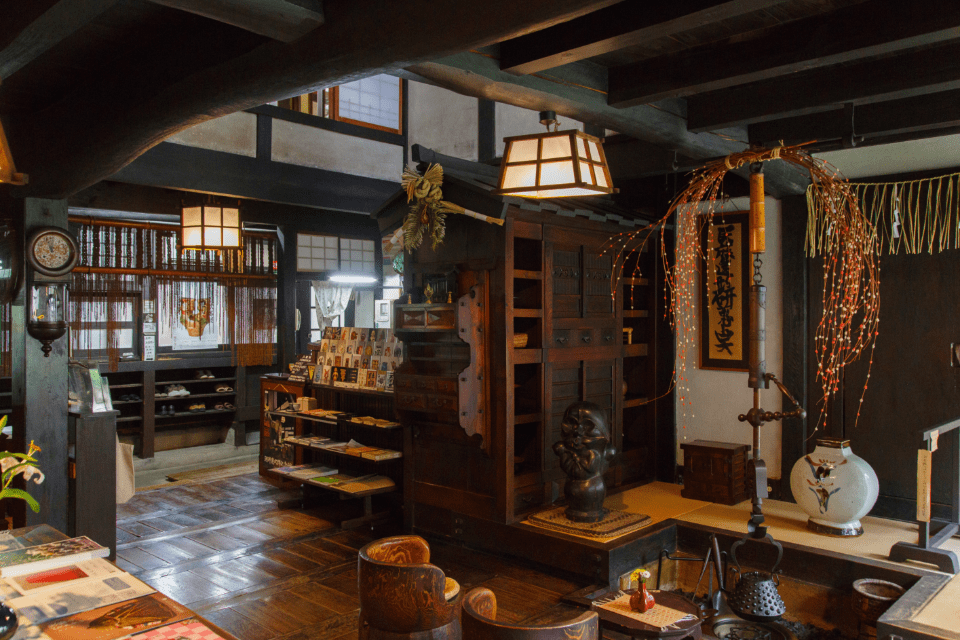

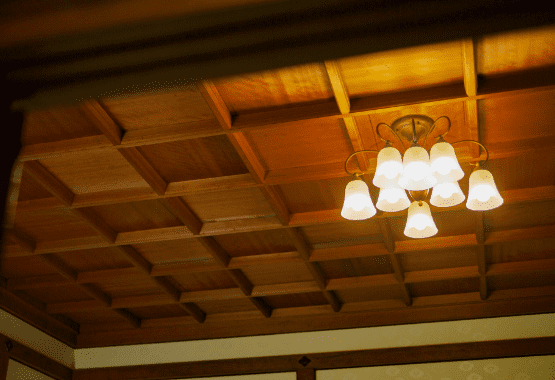

工房や登り窯が併設された自宅は、梁や柱の重厚感、居間の吹き抜けの開放感が同居したあたたかみのある空間で、イスやテーブル、棚の装飾まで、ほとんどが河井寛次郎デザイン。ここは、数々の作品が生まれてきた場所であり、この空間も作品そのものでもあるのです。

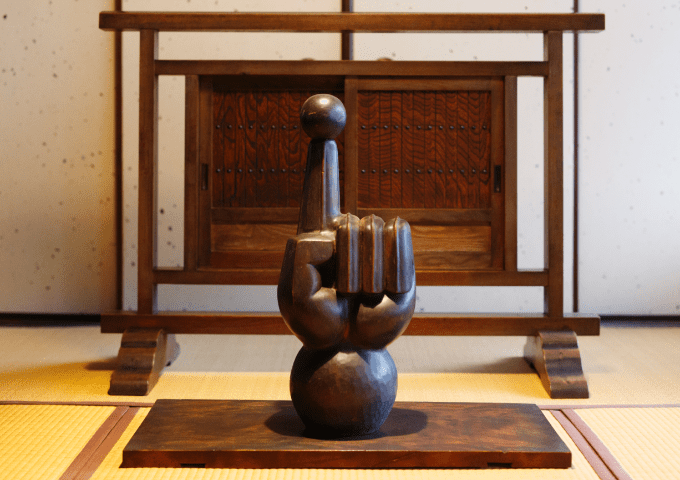

引き戸を開けて中に入り、ふと右側を見ると、人差し指の先に球が乗ったオブジェが。モダンアートを思わせる先鋭的なデザインが、純和風の玄関とマッチしていてなんとも不思議です。さぁ中へどうぞ。河井寛次郎の世界へ浸りましょう。「暮しが仕事、仕事が暮し」と言った河井寛次郎。その美意識に触れるためには、住人の目線になってください。イスに腰かけたり、テーブルに触れたり。そうすることで、河井寛次郎の想いが伝わってきます。

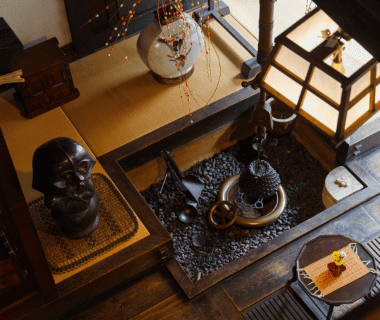

まずは囲炉裏の前に置いてある木製のイスに座ってみましょう。二人で訪れたのなら、一人はイスに、一人は向かい側にある小上がりに腰かけてみてください。そうするとちょうど目線が合う高さになるのです。こうして使う人のことも思いやることが、河井寛次郎にとってはデザインの一部だったよう。また、反対側にも棚板がついていて両面から使うことができる便利な棚や、省スペース設計で作られた神棚、椅子の下の小さな引き出しなど、家のあちらこちらに、空間を無駄なく使うアイデアが隠されています。記念館では、「暮らし」を重視した河井寛次郎のデザインを、肌で感じてください。

館内には、デザイン画、蒐集品、陶器、木彫や奔放な書など、寛次郎の作品も数多く展示されています。ぐるりとめぐれば、寛次郎の芸術へのあくなき探究心、そして何事も楽しんで追求する少年のような姿が浮かび上がってくることでしょう。

PICK UP SPOT

京焼・清水焼の技を実感

古刹の境内で芸術鑑賞

日本を代表する豪商の別邸 「重要文化財 旧三井家下鴨別邸」

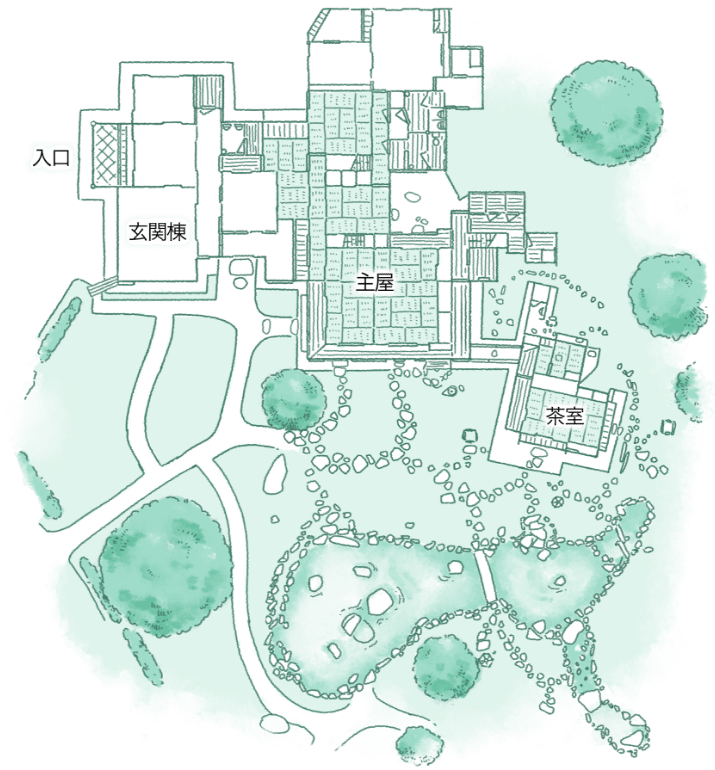

下鴨神社の南に、ひっそりとたたずむ重要文化財 旧三井家下鴨別邸。江戸期に呉服・両替商として隆盛を極め、明治期に一大財閥に成長した豪商・三井家の別邸として、大正14年(1925)に建てられました。その北にはかつて、三井家の祖霊を祀った顕名霊社(あきなれいしゃ)があり、ここは三井家の関係者が顕名霊社へお参りをした際、休憩をするための場所として造られたそう。

明治13年(1880)に木屋町三条上るに建てられた三井家当主の隠居宅を移築した主屋、もともとこの敷地に立っていた江戸時代建築の建物を改修した茶室、そして大正時代に主屋を移築した際に建てられた玄関棟と、3つの異なる時代の建物からなり、南側には苔の庭が広がります。現代の私たちからすると〝休憩所〟というにはあまりに大きなお屋敷ですが、祭礼の度に、三井11家の一族、三井財閥の重役が多数集まっていたと聞けば、このスケール感にも納得がいきます。

玄関棟の外観。

通常の公開では、玄関棟、主屋の一階、庭園を見学することができます。呉服商から発展し、日本初の民間銀行を設立するなど、発展を遂げた三井家。ここに身を置けば、その美意識の一端に触れ、そして、幕末、明治、大正期の建築美を学ぶ、価値ある時間を過ごすことができるでしょう。

玄関棟は書院造りで、天井は格天井。床には絨毯を敷いて椅子座の洋風の居間として使われていました。

内玄関次の間に残る杉戸絵。

原在正筆の孔雀牡丹図(18世紀末~19世紀初め)

その奥につながっているのが、主屋です。もともと三井家当主の隠居宅として建てられたという経緯もあり、華美な装飾はあまりなく、どちらかと言えば質素な造り。とはいえ、床の間の柱には南方の銘木・檳榔樹(びんろうじゅ)が使われたり、当時は貴重だったベニヤ板がはられた部屋があったりと、随所に散りばめられたこだわりはさすがの一言。そして通常非公開の茶室は江戸時代の終わりの建築とされる数寄屋造り。祭礼時には、ここに三井家の家宝を展示していたのだそうです。

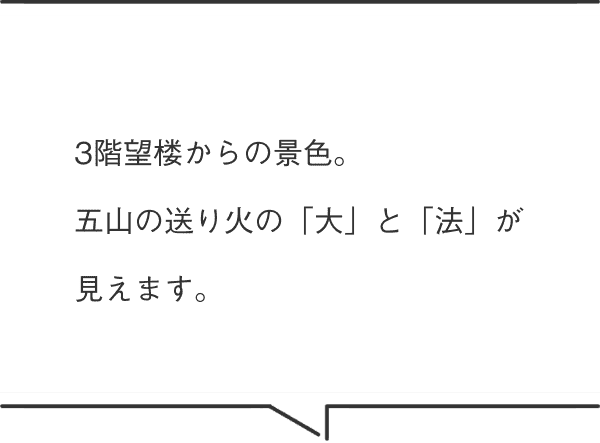

そして、この建物のシンボルともいえるのが、主屋の3階にあたる望楼です。四方がガラス窓で、当時は、鴨川の河原までが見渡せたとか。明治期には、こうした望楼がある家を建てることが富豪たちの一種のステイタスだったそうです。内部は通常非公開ですが、年1回の特別公開で見学できます。屋根の上に突き出したような望楼から京都の景色を眺めた、豪商たち。その姿を思い浮かべて、眺めてみてください。

ポイントは、“庭と建物の一体感”

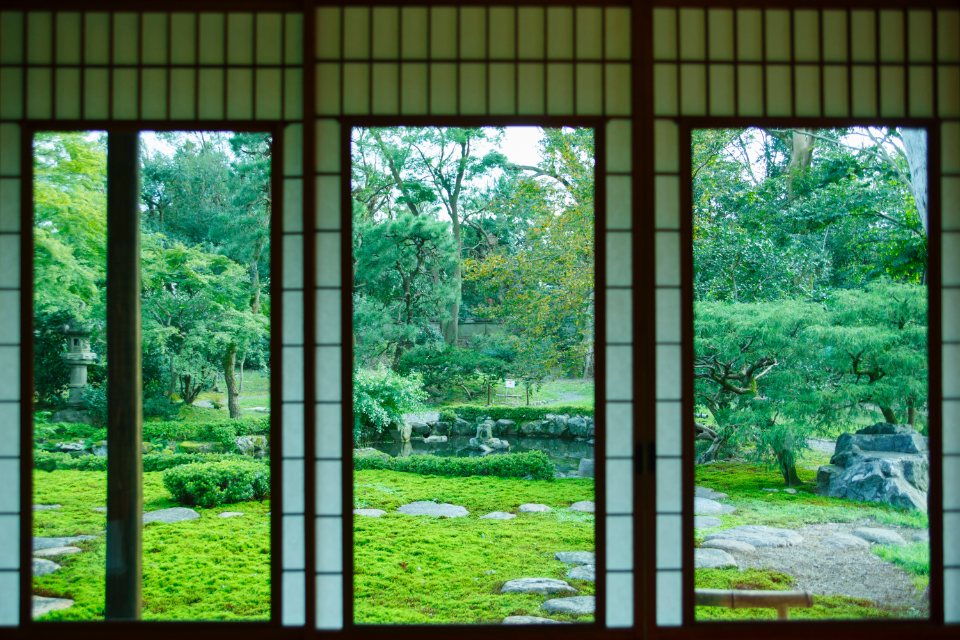

旧三井家下鴨別邸のような建築物では外と内、つまり庭と建物は、連続する空間として関わりあっています。部屋と庭にはつながりがあり、庭から見たときに、建物がきれいに見えるように考えられているのです。例えば、旧三井家下鴨別邸の2階の窓にある高欄は、大きくカットされたデザインで、庭の眺めを邪魔しません。また、1階の床の間横の障子を開けると、苔むした庭に石灯籠が佇む絵のような景色が目に飛び込んできます。そして、外から建物と向かい合えば、高く突き出した望楼が全体にアクセントを加え、一般の日本家屋にはない高級感を醸し出しています。これらは、建築と自然が融合して、独特の美をつくり出すために、一つひとつ計算されたものなのです。なかでも特等席は、当主が座る床の間の前。京都で日本建築を見学する際、もしできるなら、床の間を背にして座って庭を眺めてみてください。きっとその家から見る一番美しい景色が、広がっているはずです。

(協力:京都市文化財保護課)

スポット情報はこちらをご覧ください

PICK UP SPOT

美食家が愛した老舗料亭

-

食・グルメ・ショッピング

山ばな 平八茶屋

安土桃山時代、若狭街道沿いで街道茶屋として発祥した老舗料亭。美術家であり美食家でもある北大路魯山人が、足繁く通っていたことでも有名なお店です。すりおろした丹波産つくね芋をだしでのばして麦飯にかけた「麦飯とろろ汁」は、旅人の食を支えてきたこの店の名物。とろろは粘りが強くきめ細やかで、滑らかなのど越しが特徴です。座敷からは、四季折々に美しい約600坪の日本庭園を望むことができます。ここには芸術家の愛した美食と空間が、いまもなお息づいています。