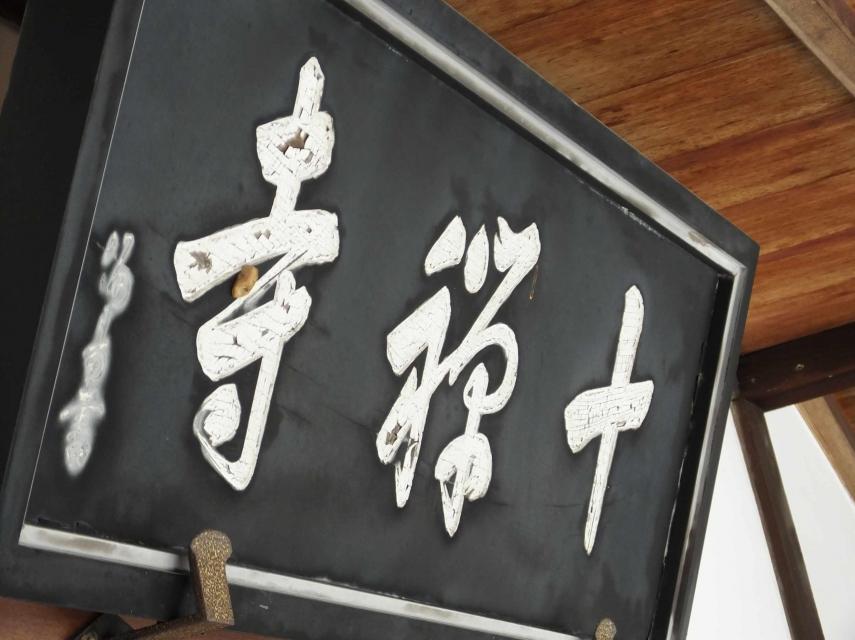

揚柳山 十禅寺

平安時代の859(貞観元)年、仁明天皇第四皇子、人康親王(さねやすしんのう)を開基に天台寺門派の影響を多分に受けて創建。親王は伊勢物語第78段「山科の宮」に登場する山科禅師の親王(やましなのぜんじのみこ)のモデルとされ、物語にも登場する安祥寺の一画を間借りし、聖徳太子作とされる念持仏聖観音を本尊として出家、山科に隠棲。古文書「安祥寺資材帳」に法性という親王出家後の僧名があることから学識的にも認められる人物。母は藤原沢子、兄が文徳天皇、甥に清和天皇。娘が藤原基経の正妻となり、忠平、師輔、兼家、道長と続く北家隆盛礎の先祖であることは意外と知られていない。

長らく荒廃していたが、江戸時代の初め1653(承応2)年、本尊を天井裏で守ってきた四宮の百姓が江曲真慶(こうぎょくしんぎょうまたはしんけい)に帰依して本尊を託し庵を建立、再興となった。

その2年後の1655(明暦元)年、徳川家康のひ孫にあたる明正天皇が霊夢を見て、翌1656(明暦2)年には按察使を遣わし、本尊の厨子や本堂を寄進。真慶に深く帰依した明正帝は脇侍仏をはじめ、宸翰の書面や納経、縁起絵巻や歌縁起、愛用の人形など多くの宝物を十禅寺に下賜、1689(元禄2)年、明正帝の意向により本山(聖護院)修験宗の寺となった。明治に至るまで聖護院は天台寺門派に属し、1826(文政9)年まで歴代十禅寺住職は天台寺門(三井寺唐院)での伝法灌頂受法が習わしとされた。

江戸後期に出版された「都名所図会」には、明正院の晩年の住まいを移した得月台が描かれ、崩御後は、毎年11月10日に追善法要として「御斎会(ごさいえ)」を挙行。現在も11月3日に山伏による「採燈大護摩供勤集」行われその意思が引き継がれている。

2025(令和7)年、明正院が山本素軒に描かせた「紙本著色十禅寺再興縁起(国立博物館保管)一巻」に加えて、十禅寺にあったその下絵「附 紙本淡彩十禅寺再興縁起下絵

一括」が、指定のための調査で再発見され、併せて京都市の有形文化財に指定されることとなった。山本素軒は尾形光琳の師といわれる人物。下絵は部分部分で断片し巻物としての形状を保てておらず修理が必要な状況。

四ノ宮史跡

地名「四ノ宮」の語源と言われる人康親王は、琵琶法師ら当道から琵琶琴元祖と崇められ、蝉丸伝説とも混同された。周辺には山荘跡(京都市遺跡台帳)とされる諸羽神社や、蝉丸供養塔のある六角地蔵堂(徳林庵)、人康親王宮内庁墓(元十禅寺敷地内)、琵琶法師らが追善供養を行ったという琵琶琴元祖四宮大明神、親王が悔やしんで足を地に摺ったら(あるいは地鎮のための足摺舞を舞ったら)泉が湧いたと伝わる足摺水など関連史跡が点在している。

基本情報

| 正式名称 | 揚柳山 十禅寺 |

|---|---|

| よみがな | ようりゅうざん じゅうぜんじ |

| 通称名称 | 十禅寺 |

| よみがな | じゅうぜんじ |

| 住所・所在地 | 京都市山科区四ノ宮泉水町17 |

| アクセス | JR・京阪山科駅より東へ10分 京阪四宮駅から西へ徒歩6分 |

| 開催日時 | 11月3日 採燈大護摩供(明正院追善法要「御斎会(ごさいえ)」:山伏による秋の大祭勤集行事) 3月20日 天月祭(あまかつのまつり または てんげつさい):琵琶箏元祖四宮大明神法要、琵琶曲奉納 毎月18日 本尊聖観音菩薩線香護摩法要 毎月28日 大日大聖不動明王護摩法要 |

| 営業時間 | 拝観時間 9:00~17:00(境内及びお堂参拝) |

| 定休日 | - |

| TEL | 075-581-5850 |

| ホームページ | https://juzenji.jp/ |

令和8年3月20日(金祝 午前10時〜12:30)琵琶箏元祖四ノ宮大明神の祭神 天世命(雨夜尊)と月世命の例大祭を行います。十禅寺本堂にて四ノ宮琵琶の奉納演奏、その後、山伏のほら貝とともに泉水町10番地泉水町広場まで練り歩き、護摩焚き法要がございます。どなたでもご参列いただけます。どうぞお越しください。3月26日(木 10時〜12時40分)には、近江舞子の御松崎の濱にて、古来より続く「比良八講」の法要が行われます。その護摩供養についても当方山伏が奉仕しております。ぜひおでかけください。

この情報を共有する

-

Xでシェア

-

Facebookでシェア

-

LINEで送る

URLをコピー