大徳寺

臨済宗大徳寺派の大本山で龍宝山と号する。

鎌倉時代末期の正和4年(1315)に播州の守護赤松円心の寄進により大燈国師宗峰妙超が開創。後に花園天皇と後醍醐天皇の厚い帰依を受け南北両朝の勅願寺となった。

室町時代には応仁の乱で荒廃したが、一休和尚が復興。

桃山時代には豊臣秀吉が織田信長の葬儀を営み、信長の菩提をとむらうために総見院を建立併せて寺領を寄進、それを契機に戦国武将の塔頭建立が相次ぎ隆盛を極めた。

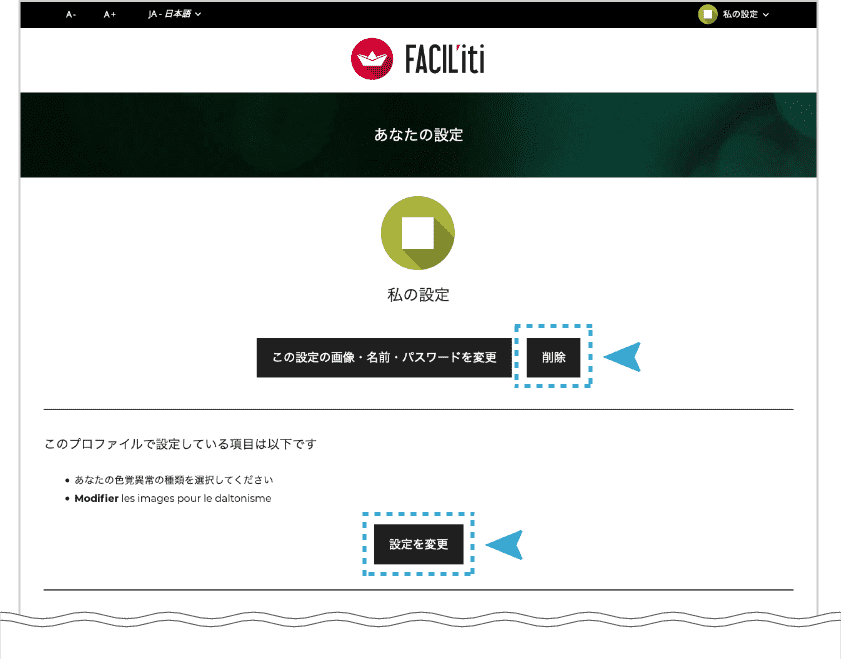

勅使門から山門、仏殿、法堂(いずれも重文)、方丈(国宝)と南北に並び、その他を合わせいわゆる七堂伽藍が完備する。

天正17年(1589)に千利休によって山門の二階部分が増築され金毛閣と名付けられ、堂内に利休の像を安置したことから秀吉の怒りをかい利休自決の一因となったと言われる。

本坊の方丈庭園(特別名勝・史跡)は江戸時代初期を代表する枯山水。

方丈の正面に聚楽第遺構の唐門(国宝)がある。

什宝には牧谿筆観音猿鶴図(国宝)、絹本着色大燈国師頂相(国宝)他墨跡多数が残されている。

大徳寺にある桃山時代建築の重要文化財建造物。享禄2年(1529)、連歌師宗長が一階部分を寄進し、天正17年(1589)に千利休によって二階部分が完成し金毛閣と名付けられた。本瓦葺の唐様建築で、禅寺三門のうちでは、東福寺の三門に次いで古い。非公開

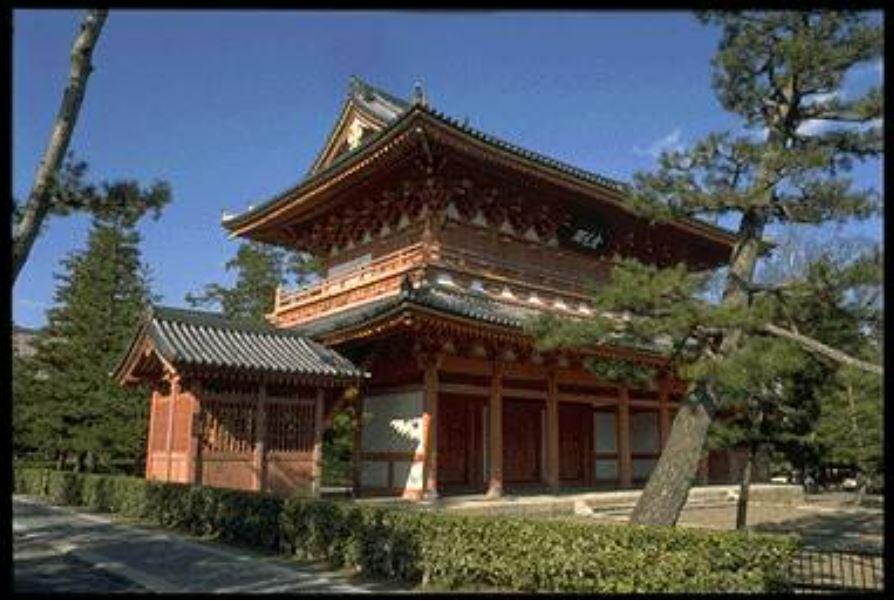

■法堂

大徳寺にある江戸時代建築の重要文化財建造物。仏殿の北にある。寛永13年(1636)小田原城主稲葉正勝の遺命によって、その子正則が寄進したものである。天井には狩野探幽筆による雲龍図がある。非公開(不定期で特別公開あり)

■勅使門

大徳寺にある桃山時代建築の重要文化財建造物。東の総門を入った境内のほぼ中央に建っている。慶長造営の皇居の南門を後水尾天皇より拝領し、移建したものと伝えられる。(常時公開)

■方丈庭園

方丈の南庭は大徳寺169世天祐紹杲が作庭、広い白砂敷きで土塀に沿って石と樹木を配置。正面には国宝の唐門。東庭は小堀遠州が作庭、二段の刈込に沿い大小の石組で表現され、昔は鴨川、比叡山を借景にしていた。

基本情報

| 正式名称 | 大徳寺 |

|---|---|

| よみがな | だいとくじ |

| 通称名称 | - |

| よみがな | - |

| 住所・所在地 | 京都市北区紫野大徳寺町53 |

| アクセス | 市バス「大徳寺前」下車、徒歩約10分 |

| 開催日時 | - |

| 営業時間 | - |

| 定休日 | - |

| TEL | - |

| ホームページ | https://daitokujidaijiin.com/ |

この情報を共有する

-

Xでシェア

-

Facebookでシェア

-

LINEで送る

URLをコピー