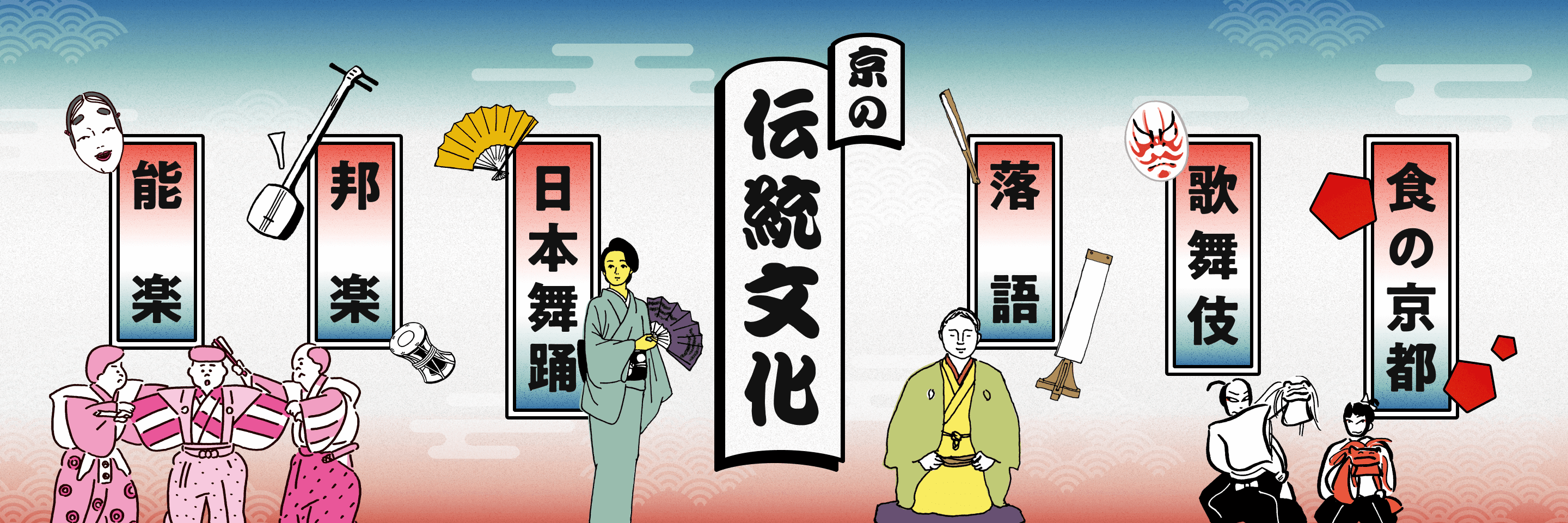

京の伝統文化

「伝統文化」というと、「何百年もつづいてきた」とかすごいなぁとは思うけれど、なんだか難しそう、堅そう、と感じる人も少なくないのでは。でも、伝統文化もはじめから「伝統」だったわけではありません。このページは、「能楽」「邦楽」「日本舞踊」「落語」「歌舞伎」「和食(食の京都)」の6つのカテゴリーについて、すこし興味はあるけれど、よく分からないし…という人に向けた、入口のさらに入口になるためのページです。

伝統文化の「ほんもの」があふれる京都。せっかく訪れるなら、この機会に鑑賞・体験してみませんか。

京都は能楽のみやこ

「能」と「狂言」を合わせて「能楽」と呼びます。能楽は、平安中期に成立した「猿楽」の流れを汲んでいます。2001年、ユネスコの「傑作宣言」をうけ、2008年には世界無形文化遺産に登録された「能楽」の魅力をご紹介します。

詳しく見る

実は今あなたが聞いている

音楽、

それ邦楽です!

「邦楽」の「邦」とは、「わが国」のこと。そのため、伝統音楽もJ-POPも、大きくは同じ「邦楽」の括りです。実は、「邦楽」は、思っている以上に私たちの日常に近いものです。そんな日本の伝統音楽である「邦楽」の魅力をご紹介します。

詳しく見る

目で!手先で!全てを語る?

日本舞踊は、江戸時代に「歌舞伎」をきっかけに習い事として広まった日本の伝統的な踊りです。踊り手は、音楽とリズムにのって身振り手振りを駆使し、伝統的な型と写実的な形容を組み合わせて、感情や意図を表現します。そんな「日本舞踊」の魅力をご紹介します。

詳しく見る

場所が変われば

噺も変わる。

落語は、300年ほど前の江戸時代に始まり、大衆芸能として市井の人々に親しまれてきました。上方落語と江戸落語、同じ落語でも江戸時代の名残で、使用する道具も違えば、実は同じ噺でも内容が変わる、そんな「落語」の魅力をご紹介します。

詳しく見る

言葉じゃない。一目でわかる

歌舞伎のおもしろさ!

歌舞伎は、1603年に出雲阿国が「かぶき踊り」を踊ったことがはじまりと言われています。2008年にはユネスコ無形文化遺産に登録されました。慣れないうちは、言葉が難しく聞こえるかもしれませんが、実は、わかりやすいサインを知るだけで身近に感じられる、そんな「歌舞伎」の魅力をご紹介します。

詳しく見る

千年の都に息づく

「食」のストーリー

京都は四季折々の豊かな自然に恵まれ、長い歴史の中でさまざまな食文化が育まれてきました。格式高く洗練された京料理から、暮らしの知恵が詰まったおばんざいまで、京都を訪れる前に知っておきたいさまざまな京の食の物語をご紹介します。

詳しく見る

気になるキーワード

-

#

死後の世界から呼び戻す

-

#

歌舞伎を漫画で

-

#

体幹を鍛える

-

#

「時うどん」?「時そば」?

-

#

女歌舞伎に若衆歌舞伎

-

#

シン・ゴジラ

-

#

日本舞踊を漫画で

-

#

メリハリだって、合いの手だって

-

#

日本舞踊は翻訳造語?

-

#

「ちょっとお茶漬けでも」

-

#

がんどう返し

この情報を共有する

-

Xでシェア

-

Facebookでシェア

-

LINEで送る

URLをコピー