サイト閲覧支援ツール「FACIL’iti」の使い方

「FACIL’iti」は、ウェブサイトの文字サイズや配色、挙動などニーズに合わせて快適に閲覧していただくための設定機能です。

用意されているいくつかの設定から選択すると簡単に自分に適した画面表示が再現できるのでぜひご利用ください。

※全ての症状に対して見えやすいウェブ画面変換を保証するものではありませんので予めご了承ください。

新規設定方法

-

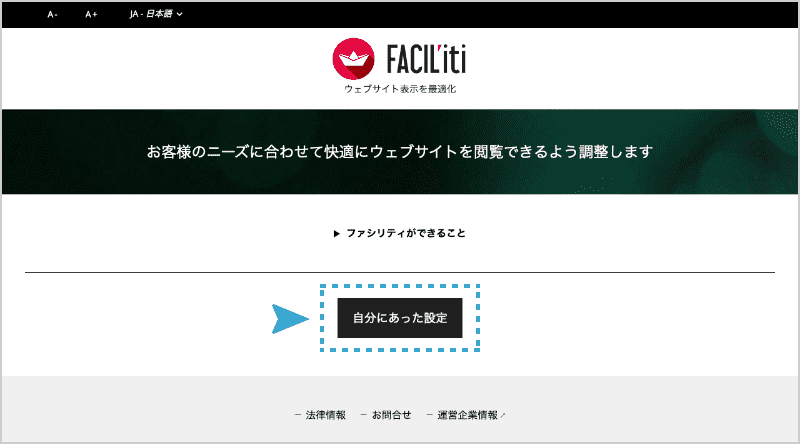

設定の手順❶

「FACIL’iti設定画面」から左のキャプチャ画面のページに移動します。

ページ下部にある「自分にあった設定」ボタンを押すと個人設定画面に移動します。 -

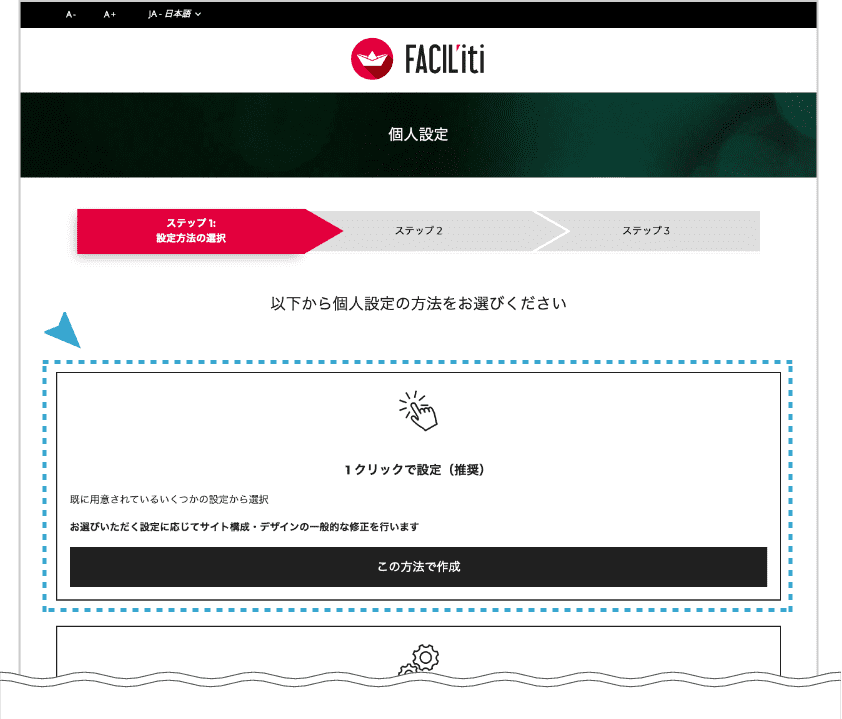

設定の手順❷

個人設定画面では、

①1クリックで設定(推奨)

②カスタマイズ設定

③既存の設定を受け取る

のメニューがありますが、「①1クリックで設定(推奨)」を選択すると簡単に設定が可能です。 -

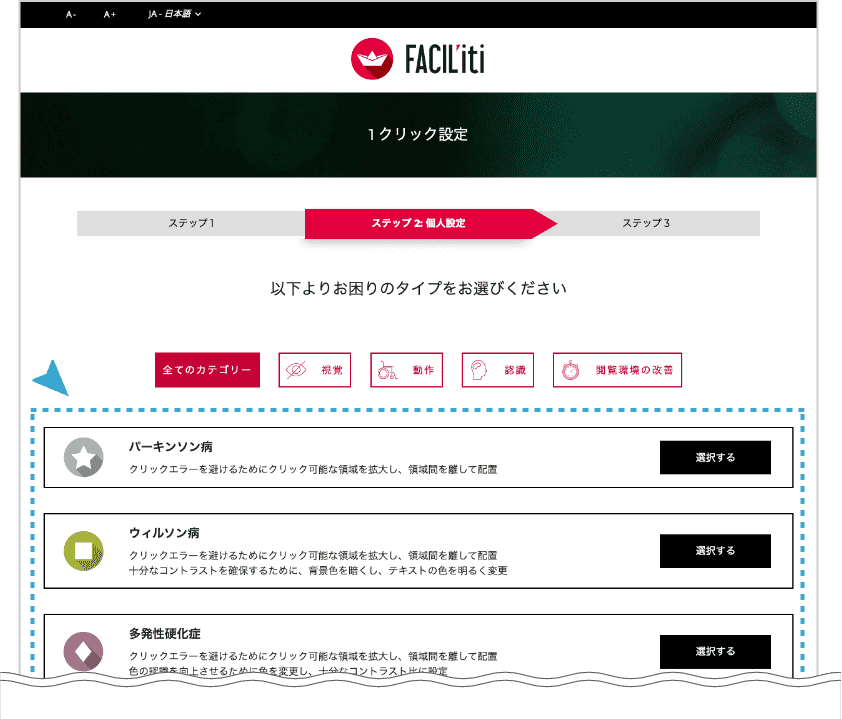

設定の手順❸

「①1クリックで設定(推奨)」から移動したページです。 視覚、動作、認識、閲覧環境の改善などそれぞれタイプ別に設定があり、自分に合あったものをお選びください。 「選択する」ボタンを押すと設定完了です。

-

設定の手順❹

設定が完了すると「設定が完了しました。閲覧していたウェブサイトにお戻りください」とメッセージが表示されますので、京都観光Naviに戻るとさきほど設定した内容が反映されています。

設定編集・削除方法

-

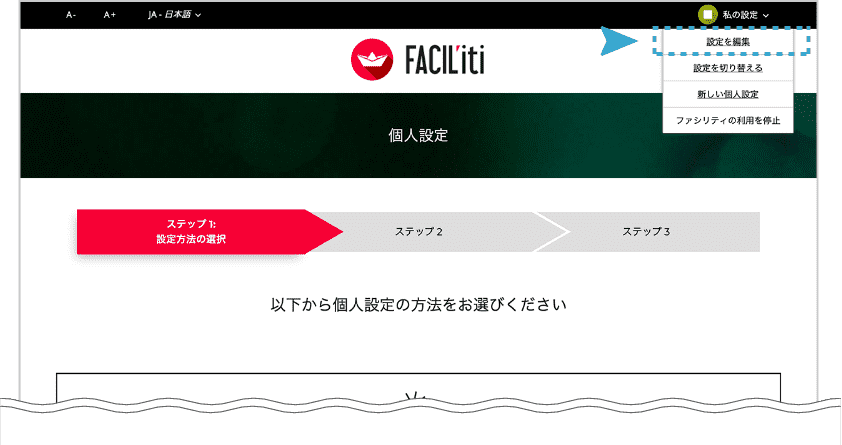

設定の手順❶

再度「FACIL’iti設定画面」を開き、右上部にある「私の設定」から「設定を編集」をクリックします。

-

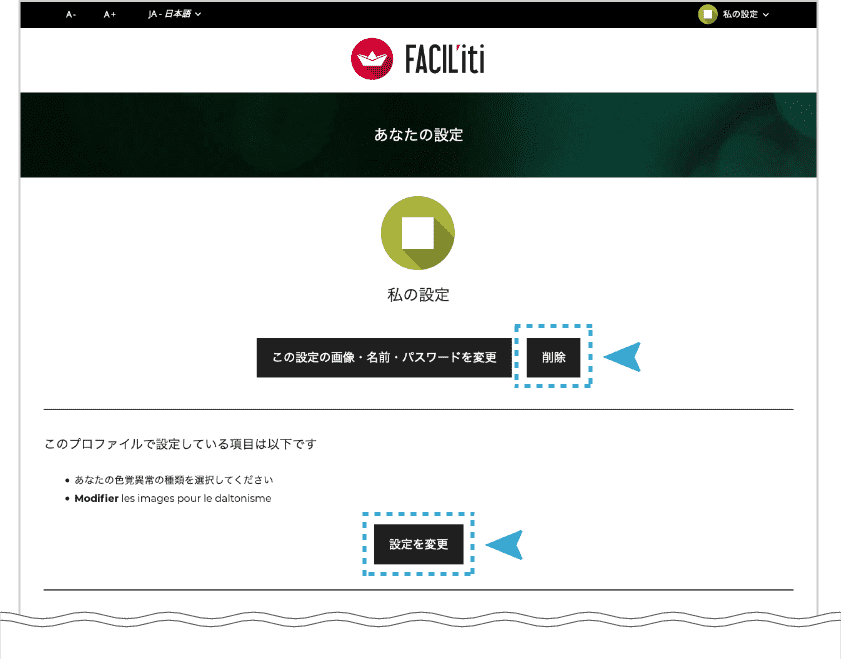

設定の手順❷

私の設定画面にて「削除」もしくは「設定を変更」をすると設定の編集・削除が可能です。