どんな行事?

京都五山送り火

開催日:8月16日

午後8時点火

五山送り火鑑賞にあたっての注意事項

1. 歩きスマホ等について

雑踏の中での歩きながらのスマホ操作(歩きスマホ)等の行為は、他の歩行者との衝突や転倒を招き、重大な事故につながる恐れがあります。

五山送り火の美しい様子を鑑賞いただくため、他の方の迷惑となるような行為については、ご遠慮いただきますようお願いします。

2. 送り火当日の登山について

点火当日は、円滑な点火作業と危険防止のため、各山への登山は禁止されています。 (山道には、照明設備がありません。)

3. 屋外灯、広告灯などの消灯について

五山送り火の情緒を守るために、ネオン灯、屋外灯、広告灯などの一時消灯について、ご協力をお願いします。ただし、山科区及び伏見区を除きます。 ※ 消灯時間:8月16日 19時50分から20時50分までの1時間

4. 河川の近くでの送り火の鑑賞について

河川増水時は、河川敷への立入りを制限する場合があります。当日の警備担当者の指示に従ってください。

また、増水の有無に関わらず、夜間の河川敷への立入りは、足元が暗く、転落等の危険が伴いますので、極力お控えください。

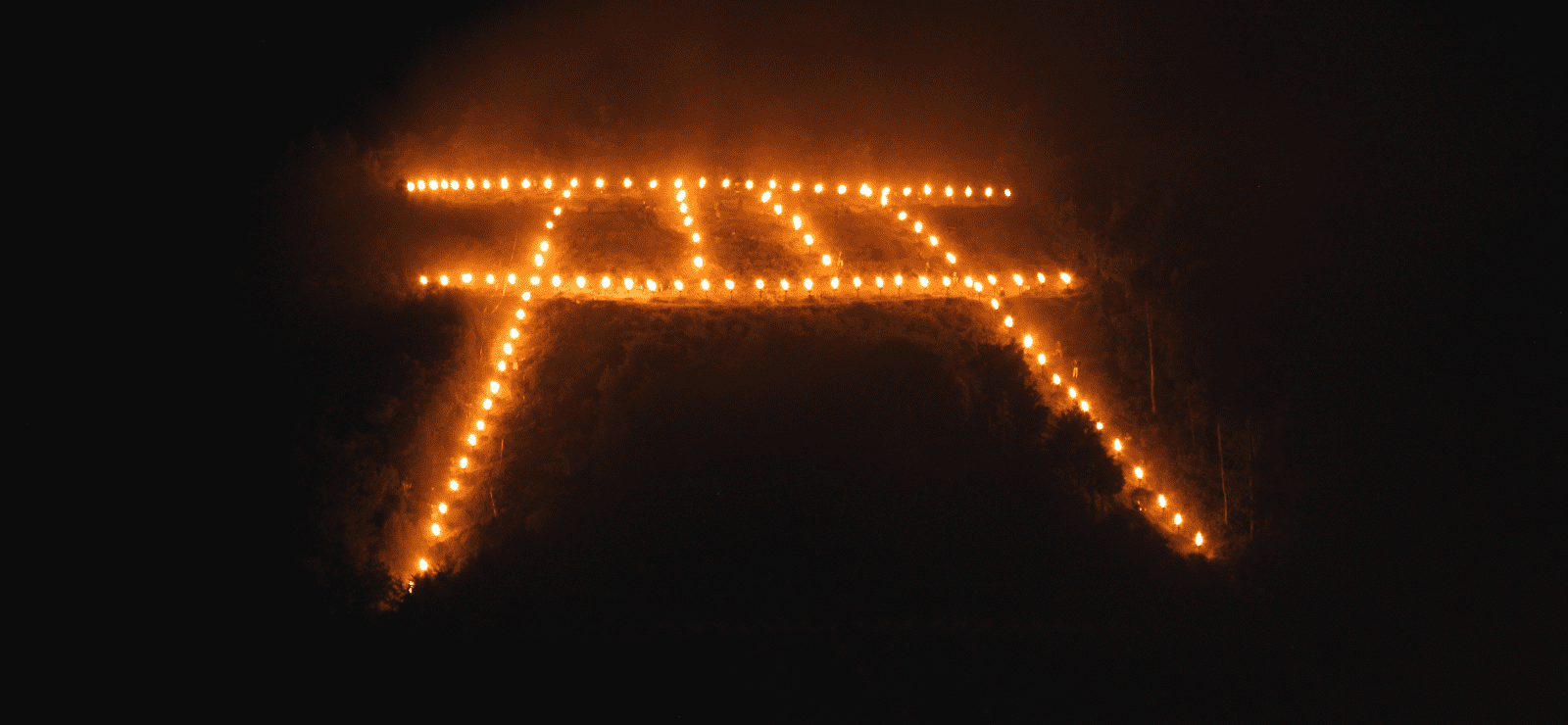

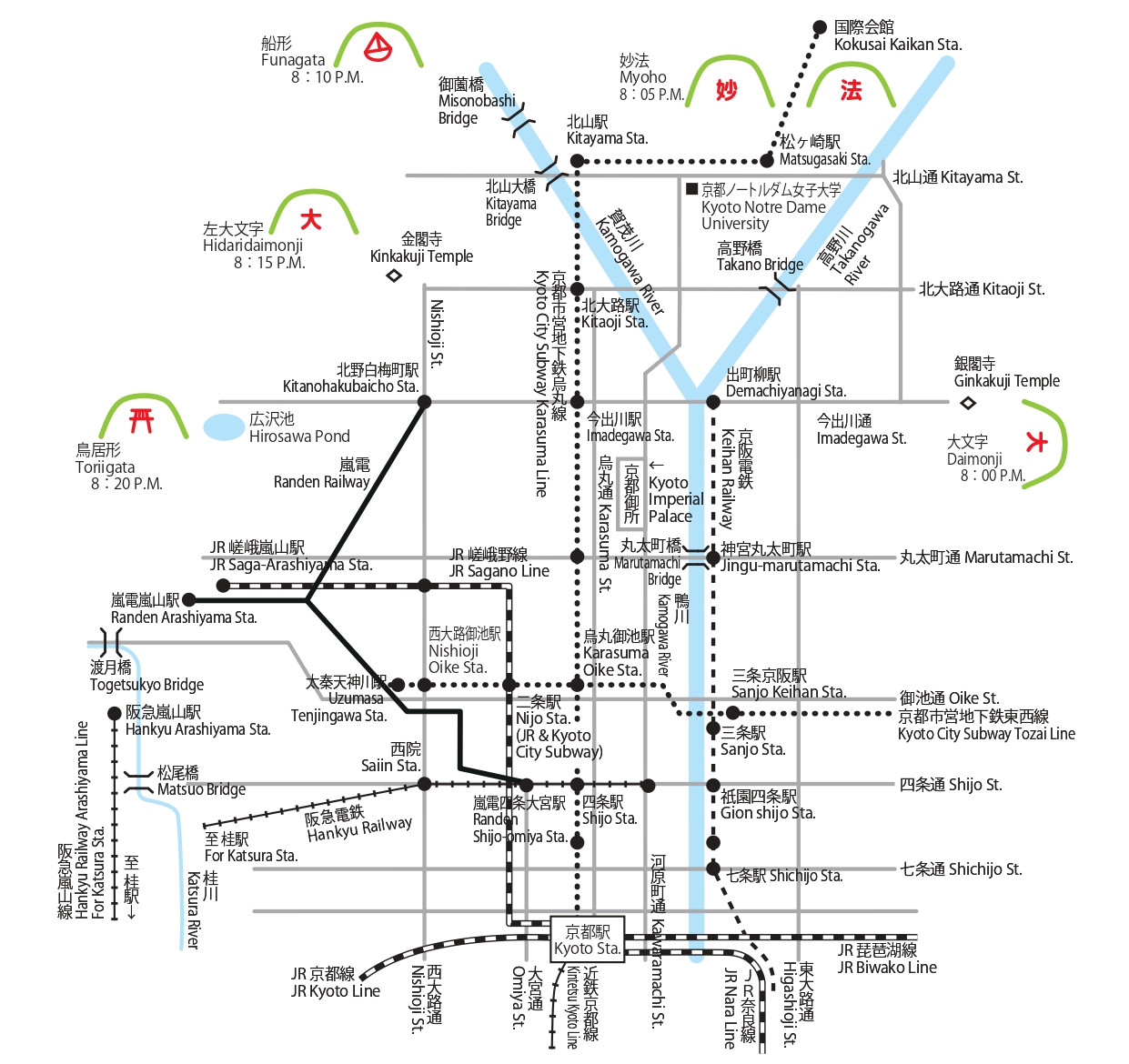

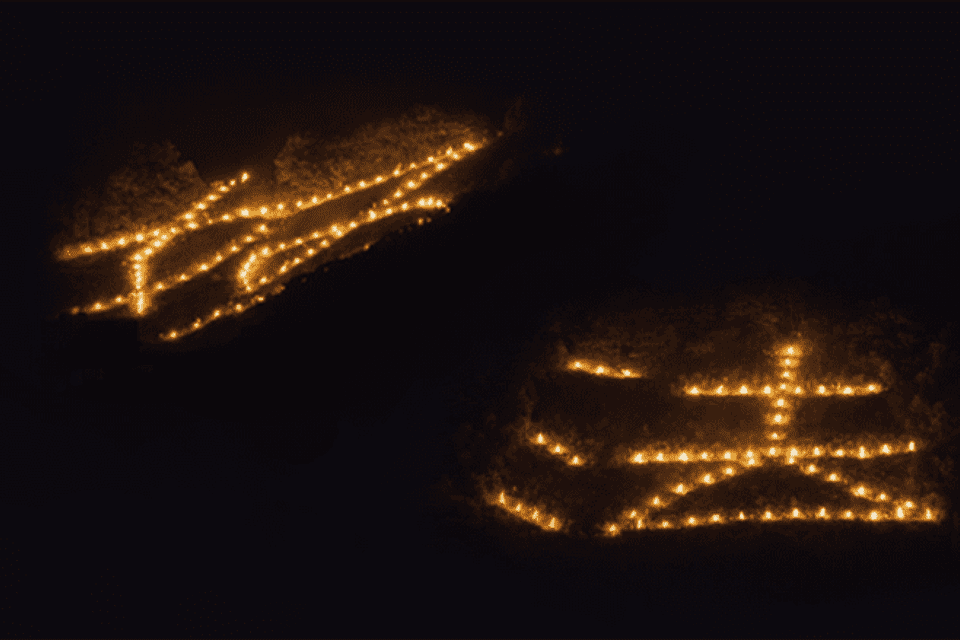

夏の夜空を彩る「京都五山送り火」は、お盆の精霊を送る伝統行事です。東山に大の字が浮かび上がり、続いて、松ケ崎に妙・法、西賀茂に船形、大北山に左大文字、そして、嵯峨に鳥居形が点ります。これら5つの送り火はすべて京都市登録無形民俗文化財です。

(点火時間は各山とも約30分間。気象条件によっては点火時刻を変更する場合もあります)

各送り火について

東山如意ヶ嶽の大文字に午後8時ごろ火が灯されると、最後の嵯峨鳥居本曼荼羅山の鳥居形まで、順番に点灯されていきます。点灯時間はそれぞれ約30分。気象条件によっては点火や消火の時刻が変更になる場合もあります。

大文字

午後8時点火

東山の如意ヶ嶽(大文字山)

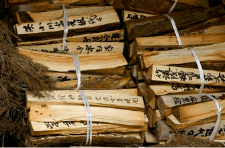

大文字送り火は従来から護摩木に自分の名前と病名を書いて火床の割木の上に載せて焚くと、その病が癒るという信仰があります。又消炭を持ち帰って粉末にして服すると、持病が癒るともいわれています。送り火点火前に先祖の霊や生存する人の無事息災が護摩木に記されます。

この護摩木は送り火の点火資材として当日山上ヘ運ばれ、当夜7時から山上の弘法大師堂でお灯明がともされ、大文字寺(浄土院)住職及び会員らにより般若心経があげられます。その後このお灯明を親火に移し、合図により一斉に送り火が点火されます。

大文字は市内中心部のどこからでも眺望できる位置ですが、足利家が最も眺めのよいように―条通を正面にした、京都御所の池泉にうつるようにしたなど、諸説があります。

-

賀茂川(上賀茂橋)より -

賀茂川(上賀茂橋)より -

上賀茂・本山より -

浄土院(銀閣寺門前)

護摩木の受付

銀閣寺奥八神社境内保存会集会所前 (大文字山登山口付近)

2025年8月14日(木)12:30~17:00頃

2025年8月15日(金)8:00~17:00頃

2025年8月16日(土)8:00~12:30頃

※日にち、時間はあくまでも予定です。なくなれば早く終了する場合もあります。

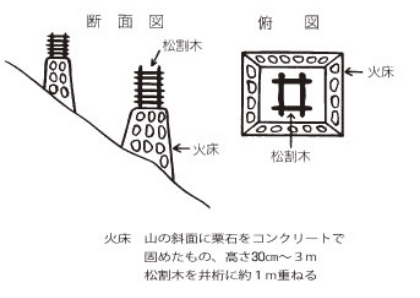

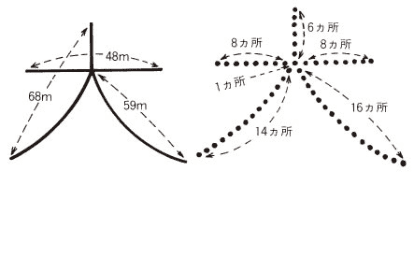

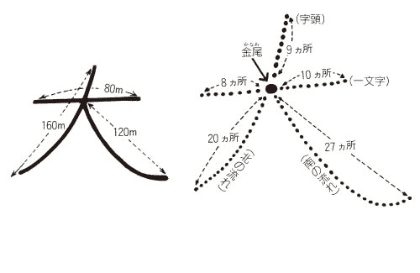

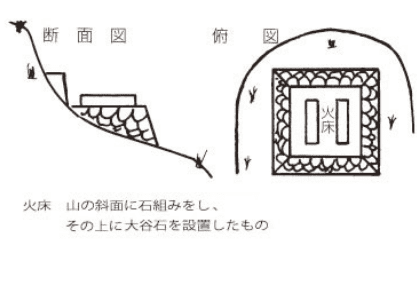

火床

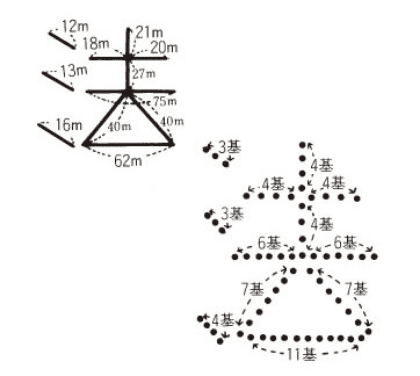

火床は75箇所、第一画の長さは80m、第二画は160m、第三画は120mあります。

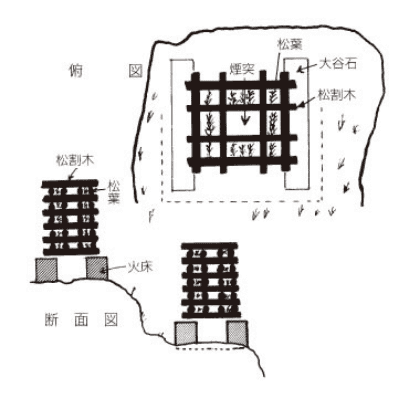

大文字の火床は、江戸初期には、杭を打ち、その杭に松明を結びつけていましたが、寛文・延宝の頃より現行の積木法にかわりました。自然の山膚(山の斜面)に若干土盛し、大谷石を設置し、その上に薪を井桁に組んで積み重ね(高さ約1.3m)、その間に松葉を入れます。大の中心には金尾と称して特別大きく割木を組んで入れて点火します。

よく見えるところ

鴨川(賀茂川)付近〔丸太町橋~御薗橋〕、京都御苑

妙法

午後8時5分点灯

「妙」は松ケ崎の西山(万灯籠山)、「法」は松ケ崎の東山(大黒天山)

2つの山に同時に点灯される「妙」と「法」で一対です。ふもとにある松ヶ崎の地域の人々は、送り火の点火によって先祖の精霊を送ります。

-

宝が池公園より -

宝池自動車教習所より -

宝が池公園より(火床)

護摩木の受付

武與門ビル入口 (地下鉄「松ヶ崎」駅1番出入口(東出入口)西隣)

2025年8月15日(金)10:00~17:00頃

2025年8月16日(土)10:00~13:00頃

※日にち、時間はあくまでも予定です。なくなれば早く終了する場合もあります。

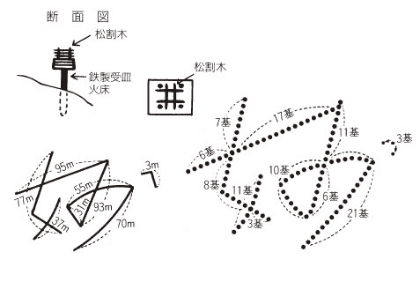

火床

「妙」「法」ともステンレス鋼製の火床を使用し、その上に松割木を井桁に約1m積み重ねます。

妙の火床は103箇所、縦横の最長が約100m、法の火床は63箇所、縦績の最長は約70m。

よく見えるところ

【妙】北山通〔京都ノートルダム女子大学附近〕

【法】高野川付近[出町柳より上流]、北山通[松ヶ崎駅より東]

船形

午後8時10分点灯

西賀茂の船山

当日朝早くから、山のふもとの3町55軒の旧家より年寄・中老・若中ら約50人が西方寺に集まり、割木などが山上へ運ばれ点火準備が行われます。やがてふもとで打ち鳴らされる鉦を合図に点火され、西方寺住職の読経が行われます。送り火終了後、西方寺において読経と六斎念仏(重要無形民俗文化財[京都の六斎念仏])が行われます。

-

上賀茂橋より -

上賀茂橋より -

護摩木 -

西方寺(護摩木の受付)

護摩木の受付

西方寺駐車場

2025年8月3日(日)~15日(金)8:00~16:00頃(4、6日は受付していません)

2025年8月16日(土)8:00~10:00頃

※日にち、時間はあくまでも予定です。なくなれば早く終了する場合もあります。

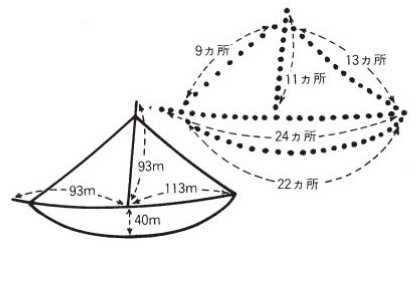

火床

火床79箇所、横約200m、帆柱の高さ約90m

よく見えるところ

賀茂川付近[北山大橋〜西賀茂橋付近]

左大文字

午後8時15分点灯

大北山の大文字山

左大文字が灯される大北山の大文字山は、岩石が多くて火床が掘り難いところから、以前は篝火を燃やしていましたが、現在はコンクリートの火床を使っています。16日の午後7時頃、大北山の法音寺門前通りで門火(篝火)を焚き、先祖の霊をお寺ヘ導きます。境内に設置された、送り火の親火台で護摩木が焚かれて先祖の霊をなぐさめる点火法要が行われます。その火で親火松明と手松明がともされて、山上へ運ばれ、山上の火床に点火されます。

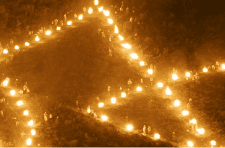

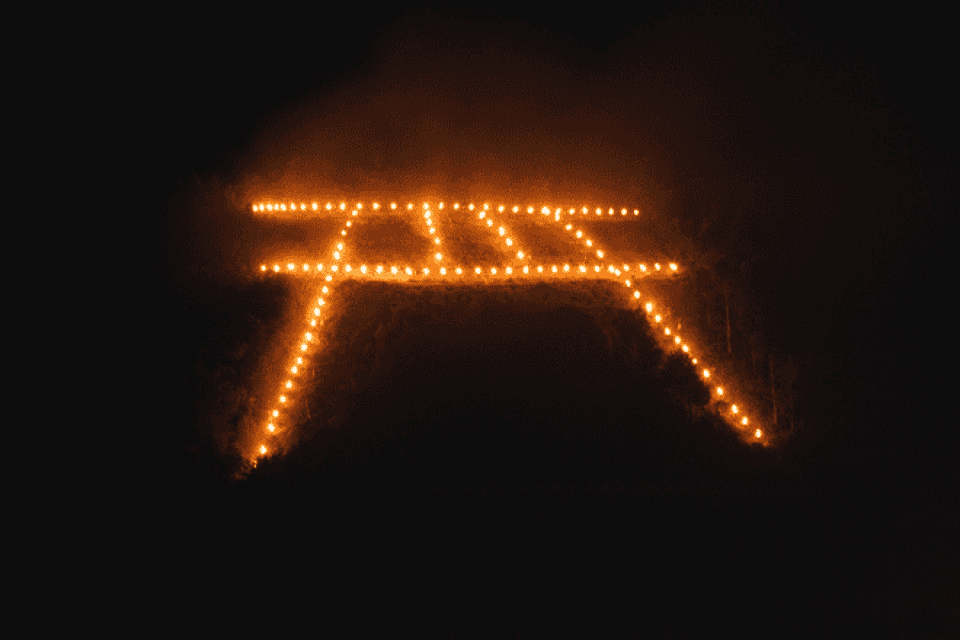

鳥居形

午後8時20分点火

嵯峨鳥居本の曼荼羅山

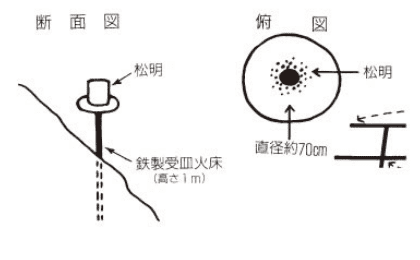

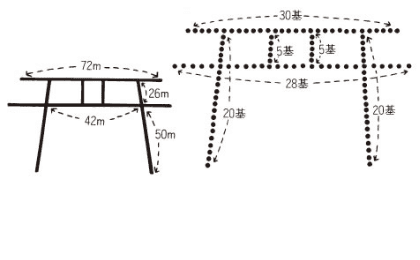

点火方法は、以前は地面に打込んだ杭に青竹を結びつけて立てておき、やがて時間がくると、太鼓を合図にあらかじめ燃やしてある親火に松明をくべ、太鼓を合図に松明を火床まで持って走り、各火床の青竹に突きさしていましたが、現在では、鉄製受皿火床に松明をつきさして点火しています。

16日午前8時頃、嵯峨鳥居本町の集会所から山上へ薪が搬ばれ、午後4時頃から再び送り火の点火準備が行われます。当山の松明は、松の根など脂が多い部分(ジン)を小割にして束にしたものを縦に組んで立てます。

-

広沢池より -

広沢池より -

広沢池より

護摩木の受付

右京区嵯峨鳥居本小坂町 府道50号線 八体地蔵 付近

2025年8月13日(水)~15日(金)10:00~16:00頃

2025年8月16日(土)9:00~15:00頃

※日にち、時間はあくまでも予定です。なくなれば早く終了する場合もあります。

火床

火床108箇所、鳥居の笠貫 約70m、左右の脚 約80m

よく見えるところ

渡月橋付近・松尾橋付近・広沢池など