2025年03月31日(月)

【京都・夜観光のススメ企画(①夜のミュージックスポット)】築年数100年を超える元酒蔵のライブハウス~磔磔~

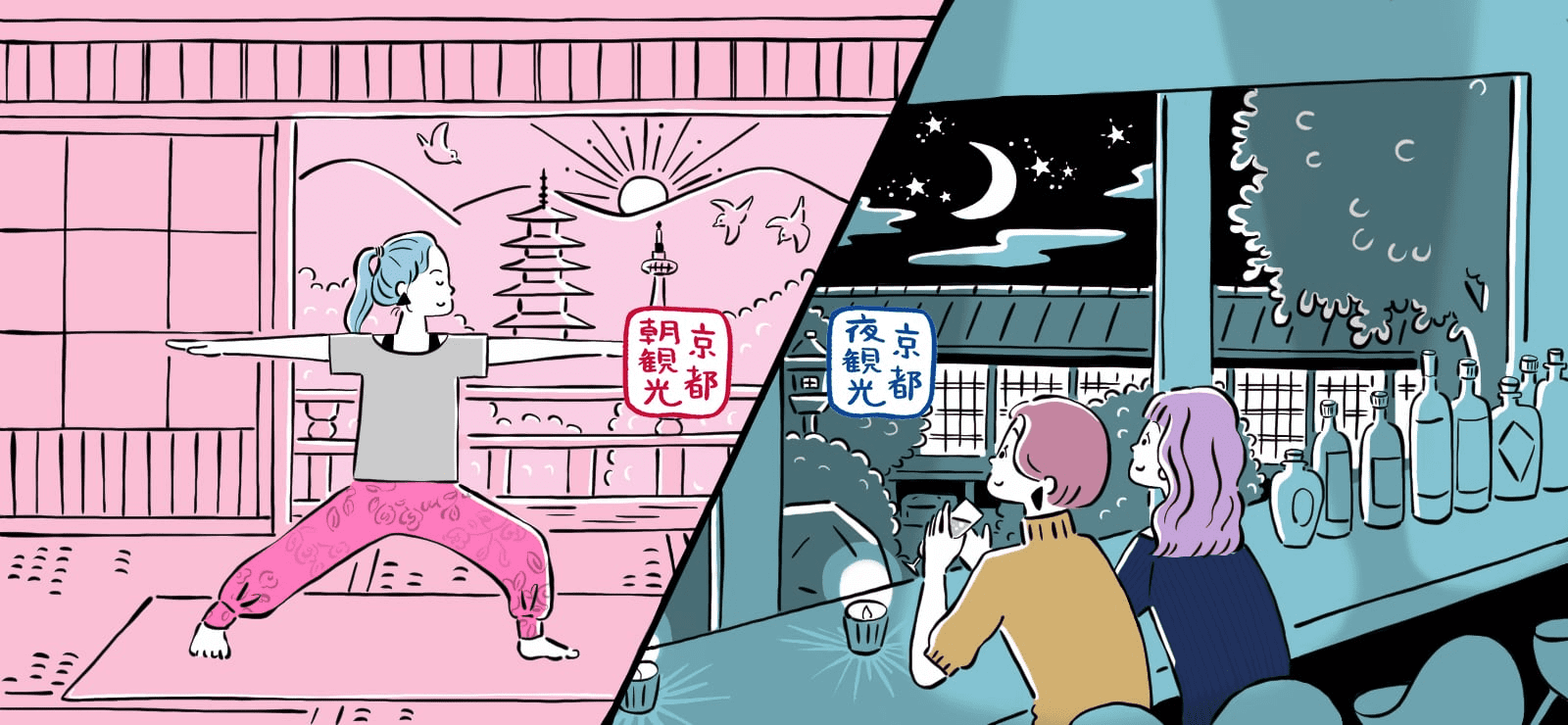

「夜のミュージックスポット」は、ナイトクラブ、ライブハウス、ミュージックバーなど、京都で夜に音楽を楽しむ場所を紹介する連続企画。第3回で取り上げるのは「ライブハウス」。1974年のオープン以来、RCサクセション、憂歌団、ドクター・ジョン、アルバート・キングなど数多くのレジェンドがステージに立ち、くるり、キセル、ソウル・フラワー・ユニオン、リクオなど、京都や関西ゆかりの次世代アーティストたちも数多く出演する、国内外から支持される老舗が京都の中心部にある。京都のローカルな音楽シーンに寄り添い続ける姿勢と、人・場所から醸し出される親しみやすさで多くの人から愛され続ける同店を、京都に根差して京都の音楽文化を発信する音楽ライターの岡村詩野が紹介する。

四条駅から徒歩5分、閑静な住宅街に現れる歴史ある木造建築

日が暮れてあたりが暗くなると、通りにぶら下げられた木製の看板にライトが当たり、街灯のように“磔磔”の文字がふわっと浮かび上がる。場所は富小路通と仏光寺通の小さな交差点を少し下がったあたり。目抜きの四条通から歩いて僅か5分程度なのに、このあたりは自動車も多くないし、昔ながらの住宅が今も立ち並び、夜ともなれば閑静だ。目印になるような建物も周囲にはない。だからこの看板が目に入るとホッとする。「着いた…」。筆者はたまたま近所に住んでいるので道に迷うこともないし、むしろ“離れ”のような感覚さえあるが、他府県から初めてやってきた友人を案内すると決まってこう言う。「実家に帰ってきたみたい」。

看板の下を曲がると年季が入った瓦屋根の建物が正面に見える。灯りに照らされた白い壁が、大正6年5月に作られた築年数100年を超える、かつては酒蔵だったこの木造建築の歴史を物語る。壁にポスターやフライヤーが所狭しと貼られている入口の向かって左側の少々出っ張ったところは、外からはわからないが実は後からしつらえられたお手洗い。もちろん今では店内から入れるが、なんたってもともとは酒蔵だ。ライブハウス……音楽を聴くために作られた建物ではない。100年以上生き抜いてきた佇まいがなんだかとても愛らしく見える。ちなみに右側は厨房。スタッフが勝手口から出たり入ったりと開店準備で忙しそうだ。さあ、中に入ってみよう。建物のほぼ中央にある小さな入口の扉を開けると、先代店長の水島博範さんと、現店長の水島浩司さんが待ってくれている。揃って取材に応じるのはとても珍しいそうだ。

磔磔 外観

磔磔 外観

RCサクセションからドクター・ジョンまで数多くのレジェンドが歴史を刻んだステージ

お二人は親子。快活で朗らかな父・博範さんに対して、物静かで知性的な息子・浩司さんは一見すると対照的だ。数年前から車椅子生活となり、うまく言葉がでない時もある博範さんを、浩司さんはそばでそっと見守り気遣っている。だが、いったん話が始まると、浩司さんは父ではなく先代店長への敬意からその表情を引き締める。磔磔半世紀以上の歴史は、親子を超えたこうした信頼関係の上に成り立っているのだろう。博範さんは実は二代目。1974年、最初はレコード喫茶としてオープンした磔磔で、しばらくはアルバイトとして働いていた。

「最初、バンドとしてここに出演したんです。当時、今と違ってお昼の12時にオープンしていましたけど、既に夜は生演奏が聴ける場所でした。結局大学を中退して、そこからずっとここにいます(笑)。昔は飲み物や食べ物を作ったり出したりもしたし、PA(音響)もやったし……店員としてやれることはなんでもやりました」

その後博範さんが店主を受け継ぎ、「ライブハウス磔磔の初代店長」として本格的に経営していく。時は70年代後半。若い世代も気軽に京都を訪ねるようになり、カジュアルな文化観光都市としてより活性化が進んだ。音楽のメッカとして見た場合、古くからフォークやブルースの土壌を持つ京都の中でも、磔磔は今に至るまでヴィヴィッドであり続けている。創業時の流れを継承しつつ、時代の変化もしっかり感じ取り、積極的にロック、パンクなどのバンド、海外アーティストもブッキングして、80年代以降はライブハウスとしての存在感をグッと高めていった。それでも「気持ちは全然変わらずに店をやっていた。レコード・デビューしているとかしていないとか、有名とか無名とか、そんなの全然関係ない。いい音楽だなと思ったら出演してもらう。そうやって人と人とがつながっていったんです」と博範さんは穏やかに語る。気がついたら、RCサクセション、憂歌団、金子マリといった日本の音楽シーンのビッグネームから、ドクター・ジョン、アルバート・キング、ネヴィル・ブラザーズといった海外のレジェンドたちが、壁に大きく「磔磔」と書かれ蔦がしつらえられているこのステージに立った。当時の出演者たちの顔ぶれはその“記録”として店内の壁一面に飾られたカラフルな手描き看板に残されている。上階の楽屋の壁には出演者たちのサインやメッセージもビッシリだ。

写真中央が先代店長の水島博範さん、写真右が現店長の水島浩司さん

写真右にみえる50周年記念の看板にはアーティストたちのサインがびっしり書き込まれている。

店内の壁一面に飾られた手描き看板

店内の柱に貼られた写真(左から浩司さん、くるりの岸田繁さん、博範さん、奥田民生さん)

「一番印象に残っているのはO.V.ライト(伝説のアメリカのソウル・シンガー)のライブかな。すごい盛り上がりました。あと、ウィルコ・ジョンソン(イギリスのパブロック界隈を牽引してきたロックンローラー)はこれまでに何度も出演してくれましたが、ある日、フラリと観光で店に遊びにきて、ポロリーズ(博範さんがドラムをつとめるバンド)のライヴに飛び入りしてくれたんです。嬉しかったですね」

次世代に受け継がれる歴史と“新しさ”

くるり、キセル、ソウル・フラワー・ユニオン、リクオ……90年代から2000年代以降にかけては、京都や関西ゆかりの次世代アーティストたちが磔磔の舞台に立つようになった。学生が多いゆえにライブハウスやクラブも多い同じ京都市内では、「ボロフェスタ」「いつまでも世界は…」といった音楽フェスも定期開催されるようになっている。磔磔がそうしたフェスの会場の一つになることも少なくない。そんな中、2010年頃に博範さんからバトンを受ける形で浩司さんが店長となった。とはいえ、「さあ今日から店長!」という区切りの日があったわけではなく、博範さん同様、最初は店でアルバイトをしていた浩司さんも徐々に運営に関わるようになり、いつのまにか現場を任されるようになったのだという。「俺がやってるのを見とったらわかるでしょう(笑)」と冗談めかしてやんちゃに笑う博範さんは、実際に浩司さんにこれといって経営のコツなどを教えることはなかったそうだ。浩司さんは肌でその空気を感じ、歴史を受け止め、自然と自分の世代に引き継いでいった。奇しくもインターネットで情報が共有される時代。それでも、浩司さんは公演ポスターを店の外に多数貼り出したり、店で配られる紙のマンスリー・スケジュール・フライヤーを充実させたりと、ハンドメイドの宣伝に一層の力を入れた。

浩司さんは主に開店前、リハーサルの時間帯などは建物の二階にある屋根裏のような小さなオフィスで事務仕事をしている。そこはミュージシャンたちとの記念写真、誰かが忘れていった機材など出演者の思い出の品々が無造作に置かれた秘密基地のような小部屋だ。京都……いや、日本を代表するライブハウスとしてガイドブックに掲載されるようになった今でも、浩司さんは一つ一つのイベントと丁寧に向き合い、スケジュールを調整したりする。開場すれば自らフロアに降りてオーディエンスを案内し、学生アルバイトのスタッフらと一緒になってドリンクやフードの注文を受けては直接客のもとまで運ぶ。

「仲井戸麗市さん(RCサクセション)や細野晴臣さんのような何十年も前から活躍されているベテランの方から若手のバンドまで、いろいろな方が磔磔に来られます。父が好きで聴いてきた音楽やアーティストは僕もすごく好きな人たちばかりですし、年齢やジャンル問わず、いいライブをするミュージシャンやバンド、それに関わる人や見にきてくれるお客さんたちの繋がりでずっと続いています。これからも長く続けていきたいですね」

奥田民生やクロマニヨンズといった国内の人気アーティストやバンドが、彼らにしてみれば決して大きなサイズとはいえない磔磔に今なお好んで出演しているのも、浩司さんの代になっても変わらぬヒューマンなスピリットがあるからだ。去年暮れには、その奥田民生もメンバーとして名前を連ねる国際的なバンド、ザ・ヴァーブスの来日ツアーの京都公演が、ドラムのスティーヴ・ジョーダンたっての希望で磔磔で行われた。キャリアたっぷりのジョーダンはチャーリー・ワッツ亡きあとのローリング・ストーンズでも叩く凄腕ドラマーだ。もちろん、模索、挑戦の日々は続く。だから磔磔はいつだって“新しい”。浩司さんにこれまでの一番の思い出のライブを訪ねると、少し考えて、こう答えてくれた。

「去年(2024年)3月から5月にかけて2ヶ月間毎日開催していた50周年記念ライブはどれも本当に素晴らしかったんです。やっぱり毎日毎日の公演を大事にしていきたいと思っています」

時代を越えて音が鳴らされ続ける場所

さて、取材をしたこの日の夜は、ポロリーズのライブが行われた。古くからの常連客で賑わう一方で、初めてやってきたようなおひとり様もリラックスして座っている。椅子とテーブルはほぼ満席だ。みなドリンクを手に笑顔でステージを見つめる。これだ、この雰囲気が磔磔のスタンダード。

病気で車椅子に乗っている博範さんだが、浩司さんの介助でステージにあがり、ドラムセットに座る。そしてスティックを手にすると、たちまちミュージシャンの“顔”になった。満足に体は動かせない。なのに、バンドのリーダーとしてリズムをキープし、演奏のグルーブを作り出すことで、自分より若いメンバーたちを牽引しているのがわかる。「渚のボードウォーク」などのカヴァー曲を楽しそうに、でも真剣に披露する、その熱きミュージシャンシップが感動的だった。

ポロリーズのライブ

ポロリーズのライブ

ドラムを叩く博範さん

私たち取材陣は、そんなパフォーマンスに拍手を送りながら皿うどん、カレーピラフを注文した。色鮮やかな手描きの看板に囲まれた店内には大きな木製のテーブルや長椅子がいくつかあり、公演によってはここで座って食事を楽しむこともできる。結構がっつりと食べられる磔磔のフードは美味しい上に、案外お手頃価格なのでおすすめ。お腹ペコペコでやってきても安心だ。ちなみに、皿うどんは長崎出身の博範さん自身の発案で70年代から愛されている人気メニューなのだという。なおスタンディングの公演でも時には終演後にバー営業があり、そういった場合、バー営業のみを目当てに来店することもできる。

磔磔名物の皿うどん(税込700円)

カレーピラフ(税込700円)

耳もお腹も満たされた私たちは、博範さん、浩司さんにお礼を告げてから外に出た。ホットな店内から外に出るとシンとした空気が肌に気持ちいい。時計をみるとまだ9時過ぎ。店内にはお客さんが多く残っていて、磔磔の木製看板にもぽわんと灯が当たったままだ。音楽文化を寡黙に継承し、静かに継続させながら、時代とともに歩み、その変化をしっかり見続けていく。それが、変わらず音が鳴らされる場所、磔磔なのである。

今回のスポットの基本情報

磔磔(タクタク)

【住所】京都市下京区富小路仏光寺下ル筋屋町136-9

【アクセス】京都市営地下鉄烏丸線 四条駅 南改札口5番出口から徒歩5分

阪急電鉄京都線 京都河原町駅 11番出口から徒歩3分

京阪電鉄京阪線 祇園四条駅3番出口から徒歩10分

【電話】075-351-1321

【営業時間】主に19時頃開演~住宅街のため演奏は21時までに終了(開場・開演時間はライブにより異なるので磔磔公式サイトのスケジュールページ参照)

【定休日】不定休(磔磔公式サイトのスケジュールページ参照)

【支払方法】現金のみ

【外国語対応】英語メニューあり

【喫煙】不可(店舗前に喫煙スペース有)

【駐車場】なし(徒歩3分圏内にコインパーキング有)

【予約方法・料金】

チケットの購入方法や予約方法は公演によって異なります。磔磔公式サイトの各イベント情報をご参照ください。

URL

【初めてライブハウスに行かれる方へ】

・前売券が完売している場合を除き、当日券での入場も可能です。

・公演によっては前日までチケットを販売していたり、メールでの予約を受け付けている場合がございます。

・当日券の方が入場料が500円ほど高くなる場合が多く、また前売券が完売する場合もあるので予約することをお薦めします。

ライター・カメラマン情報

ライター情報:岡村詩野(オカムラ・シノ)

音楽評論家。音楽メディア『TURN』編集長。京都精華大学、昭和音楽大学非常勤講師。FM京都『Imaginary Line』パーソナリティ。

カメラマン情報:成田舞(ナリタ マイ)(Neki inc.)

京都在住、写真家。下鴨でデザインと写真の会社Neki inc.をデザイナーである夫やスタッフと一緒に運営中。場所を同じくして、「写真館 ある日」という、ポートレートや残したいものの記念撮影と日記のような冊子を作る写真館活動を行なう。写真のゼミやワークショップ、展覧会を開催しながら、知覚すること・記憶すること・アーカイブすることを観察し続けている。

編集:中本真生(ナカモト・マサキ)(UNGLOBAL STUDIO KYOTO / EXCYC)

京都を拠点に活動。出版レーベル”EXCYC”共同主宰。文化芸術(舞台芸術・音楽・現代美術・映像・映画・漫画・漫才 他)に関する編集やインタビューを数多く手がける。近年の企画・監修・編集の実績として、現存するクラブでは日本で最も長い歴史を誇るCLUB METROの貴重な資料を収録したアーカイヴ・ブック『CLUB METRO ARCHIVE BOOK “DIGGING UNDERGROUND” VOL.1 1990-1994』(2023)など。また一方で、文化芸術に関するWEBサイト制作のディレクション、展覧会・コンサート・作品の企画・プロデュースなどを行う。近年の主なWEBディレクションの実績として、「オラファー・エリアソン展」(麻布台ヒルズギャラリー、2023)、「国際芸術祭「あいち2022」(愛知県各所、2022)、「ミロ展──日本を夢みて:特設サイト」(愛知県美術館、2022)など。

協力:石川琢也、佐藤守弘、安田昌弘