京都の映画文化と歴史

第7回

マキノ省三先生像

牧野省三が、何故に日本映画の父と呼ばれているのか。映画の草創期に於いて果たした功績の大きさ・・・それをじっくりと考えるに相応しい場所があります。

マキノ省三先生像

場所:等持院【とうじいん】境内

(北区等持院北町)

嵐電の北野線・等持院駅から北へ徒歩5分、等持院の山門をくぐり参道を進むと、やがて南方を見下ろす大きな牧野省三の銅像が出迎えます。昭和32年(1957)、「マキノ省三先生顕彰会」により建立されたもので、刻まれた碑文には功績が称えられています。

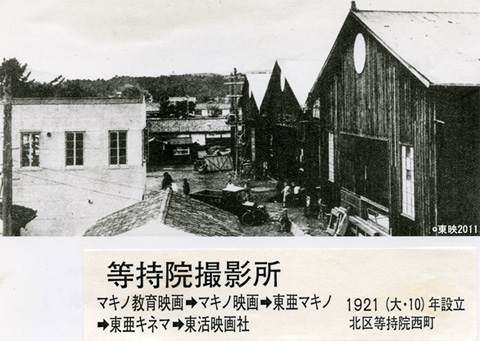

その視線の先、現在住宅地がある辺りに、大正10年(1921)に牧野が日活から独立して建設した「牧野教育映画製作所」がありました。

牧野省三の功績は、我が国初の劇映画"本能寺合戦"を撮ったこと、大スター・尾上松之助の発見、人が消えるトリック映像を忍術と結びつけたことなどありますが、等持院の撮影所においては、プロデューサーとしての手腕も発揮し、日本映画の製作全般に渡って、その基礎を確立したことでした。

まずシナリオを重視。それまでの松之助映画に代表される剣劇中心の勧善懲悪ものとは違い、ストーリーを中心とした人間味のある描写を取り入れ、日本初の脚本家として寿々喜多呂九平【すすきたろくへい】や、後に山上伊太郎【やまがみいたろう】を育成しました。

撮影技術も「ワンカット固定長回し」ではなく、クローズアップや移動撮影を駆使。軟調気味(明暗の弱い柔らかい調子)の奥行きのある映像も研究され、編集技術も発達していきました。

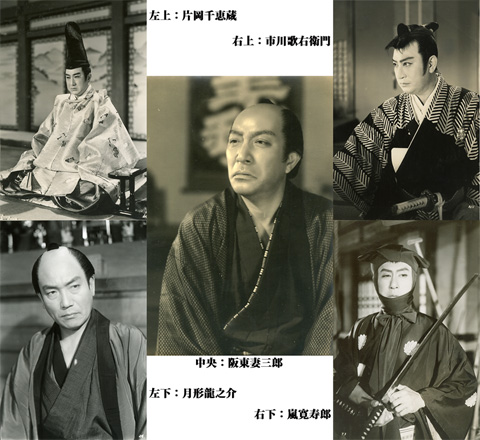

また、松之助に代わる新たなスターを発掘します。まずは阪東妻三郎。それまでの歌舞伎調の旧劇映画にはない、アメリカ映画的なスピード感がありました。その後も、月形龍之介、市川右太衛門、片岡千恵蔵、嵐寛寿郎など、後の大スターは皆、牧野から巣立っていきました。

常に新しい風を映画界に送り続けた牧野。「牧野の所にいけば、伝統にとらわれず新しいことが出来る」。そう思い、様々な才能が牧野のところに集まってきたのです。

等持院境内には、牧野家のお墓があります。ここには省三を始め息子のマキノ雅弘など、映画一家だった家族の遺骨が納められています。

映画草創期を歩んできたマキノの魂は、共にここ等持院で安らかに眠っているのです。映画を志す者、こよなく日本映画を愛する方ならば、一度は訪れてみたい聖地です。

牧野省三が生前口にしていた映画作りの三大原則として、「一スジ、二ヌケ、三ドウサ」という言葉があります。

第一にスジ、つまりシナリオが大事であるということ。第二にヌケ、これは「ヌケの良い映像」といいますが、映像技術が優れているということ。第三にドウサ、つまり役者の演技や被写体づくりのことを指します。

これは現代の映画製作にも当てはまる原則として、今も京都の映画人に語り継がれています。