柱の面取り

柱の面取り

はしらのめんとり

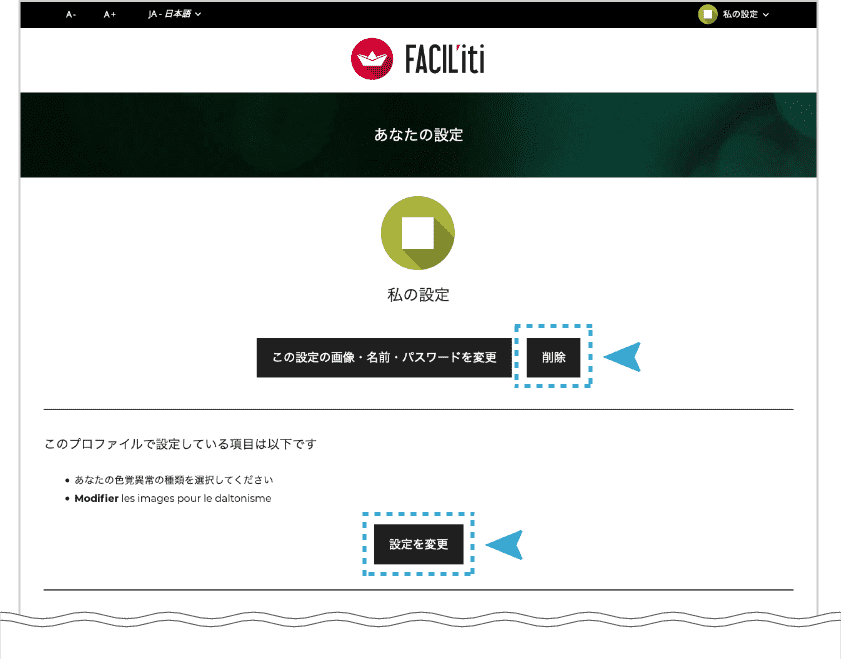

柱が角材である場合、その角を削っておくことを「面取(めんと)り」といいます。寺院建築の場合、柱の面取りの比率が高いほど、時代が古いと言えるのです。木の幹はもともと丸いものですが、それをいったん、角材とする場合、かなり削らなくてはなりません。そして出来上がった角材をさらに削るわけですから、実は贅沢(ぜいたく)な使い方です。ですから時代が下るに連れ、立派な檜(ひのき)の木もなかなか手に入らなくなったのでしょう、「面取り」の割合が小さくなってきました。昔からエコに対する考え方が、しっかりと出来ていたようですね。また江戸時代になりますと、ちょっと変わった「面取り」も流行しました。「几帳面(きちょうめん)」です。「几帳」は平安時代からありました。貴族が使った部屋の仕切りです。源氏物語の絵巻などでも登場します。その「几帳」の軸にヒントを得て、細工をした「面取り」の一種です。よく「性格が几帳面」などといいますが、この緻密な面取りの技法に由来しているとも言われています。