浴室・東司

浴室・東司

よくしつ・とうす

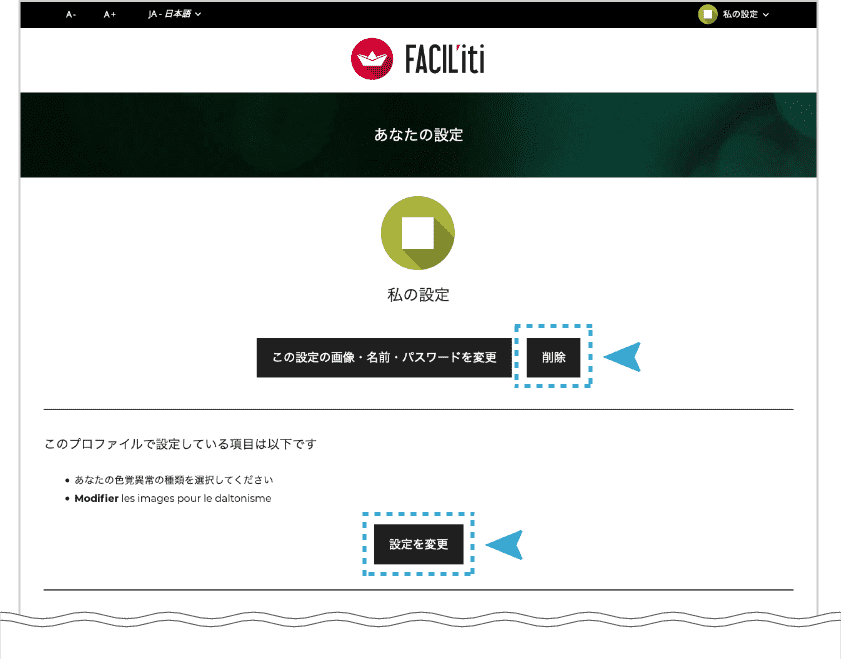

大きなお寺では、昔から「七堂伽藍(しちどうがらん)」と呼ばれるように、主要な建物だけでも7棟あって、それぞれの建物は、それぞれの目的によって造られています。そこには修行以外にも、僧侶達たちが日常の生活するためのご飯をつくるための建物、トイレ、お風呂なども含まれます。お風呂はお寺でもやはり「浴室(よくしつ)」と呼ぶのですよ。もっともお寺の浴室は、蒸気を狭い空間に送りこんで、その中で蒸気に身体をさらして、あかを浮かして、きれいさっぱりするという、今でいう「サウナ」でした。また禅寺ではトイレを「東司(とうす)」・「西浄(せいじょう)」と呼んでいました。大きなお寺では一カ所で足りないから東と西に有ったのです。でも「浴室」と違って、現在まで残っているものが少ないですね。紅葉で有名な「東福寺(東山区)」と一休さんが晩年住んでいた「酬恩庵(京田辺市)」くらいかな。「東福寺」の東司は室町時代の建物で、今でも便器が埋め込まれていた穴が無数に残っていて、日中なら外の窓からのぞくことができますよ。